形而上学,这个听起来有些高深莫测的词语,实际上是我们探索宇宙、生命和自我本质的冒险之旅。它不是冰冷的学术术语,而是人类对「为何存在」「我们是谁」这些终极问题的热情追问。让我们以一颗好奇的心,乘着形而上学的风帆,航向思想的星辰大海,用通俗的语言、风趣的笔触,揭开它的神秘面纱。本文将以积极的视角,展现形而上学如何点燃我们的智慧火花,指引我们理解世界的深层和谐。

🌌 形而上学的起点:为什么会有「东西」存在?

想象一下,你在一个晴朗的夜晚仰望星空,银河如一条闪烁的丝带横跨天际。你可能会突然冒出一个念头:为什么宇宙存在?为什么不是一片虚无?这个问题,正是形而上学的起点——对「存在」(being)本身的追问。

形而上学,顾名思义,是「超越物理」的学问。它不满足于物理学告诉我们「宇宙如何运行」,而是追问「为什么会有宇宙」。古希腊哲学家亚里士多德称形而上学为「第一哲学」,因为它研究的是最根本的东西:存在、原因、目的。就像一个孩子不停地问「为什么」,形而上学是我们对世界本质的好奇心放大到无穷大。

注解:形而上学的英文「metaphysics」来自希腊语「meta」(超越)和「physika」(物理)。亚里士多德的《形而上学》其实是他关于「存在 qua 存在」(存在本身)的讲义,试图探究一切事物的终极原理。

这种追问并不是空洞的玄想。它让我们意识到,存在本身是一种奇迹。哲学家莱布尼茨曾提出著名的「充足理由律」问题:为何有某物而非无物?这个问题的美妙之处在于,它没有标准答案,却激发了无数思想的火花。从宗教的神创论到现代科学的多元宇宙假说,形而上学的提问推动了人类认知的边界。

🧠 存在的拼图:我们如何理解「是什么」

形而上学的魅力之一,是它试图为我们拼凑出一幅关于「是什么」的完整图景。什么是「真实」?是桌子、椅子这些摸得着的物体,还是像爱、时间这样的抽象概念?形而上学家们像侦探一样,试图解开现实的密码。

以柏拉图为例,他提出「理念世界」的概念,认为我们看到的世界只是真实世界的影子。桌子之所以是桌子,因为它参与了「桌子理念」的完美形式。这听起来有点像科幻电影《黑客帝国》里的虚拟现实,但柏拉图的洞见在于:现实可能比我们感官感知的更深邃。

现代哲学家如海德格尔则更进一步,他认为「存在」不仅是静态的「东西」,还是一种动态的过程。他在《存在与时间》中写道:「存在是一种绽出(Ereignis)。」换句话说,存在是活生生的,像一首不断展开的交响乐,而我们每个人都是其中的音符。

注解:海德格尔的「绽出」概念有些抽象,可以理解为存在不是固定不变的,而是通过时间和关系不断显现。比如,你的存在不仅是你这个人,还包括你与他人、世界的互动。

这种对存在的积极解读,让形而上学成为一盏明灯。它提醒我们,现实不仅是冰冷的物质,还有意义、关系和可能性。形而上学让我们从日常琐碎中抬起头,看到更大的图景。

🌍 因果的舞蹈:宇宙为何如此有序?

形而上学的另一个迷人领域是对因果和秩序的探索。为什么宇宙遵循规律,而不是一团混乱?亚里士多德提出了「四因说」,认为每件事物的存在都有四种原因:

- 质料因:构成事物的材料,比如木头是桌子的原料。

- 形式因:事物的形状或结构,比如桌子的设计图。

- 动力因:促成事物生成的过程,比如木匠的工艺。

- 目的因:事物的目标或意义,比如桌子是为了吃饭或工作。

这个框架就像一个宇宙的「说明书」,帮助我们理解万物的来龙去脉。更重要的是,它展现了一种积极的世界观:宇宙不是随机的,而是有目的、有秩序的。

现代科学虽然用数学和实验取代了哲学的思辨,但形而上学的因果追问依然潜藏在科学的背后。比如,物理学家探索宇宙大爆炸的「第一因」,就是在延续形而上学的传统。这种对秩序的信仰,让我们对宇宙的和谐充满敬畏。

🕰️ 时间与永恒:形而上学的诗意维度

时间是形而上学中最诗意的主题之一。我们都感受过时间的流逝:童年的夏天仿佛永无止境,而成年后时间却像沙漏般飞快流走。形而上学家试图弄清楚,时间到底是什么?是客观的河流,还是主观的幻觉?

奥古斯丁在《忏悔录》中写道:「时间是什么?如果没人问我,我知道;如果要我解释,我不知道。」他认为时间是一种心灵的延伸,过去是记忆,现在是感知,未来是期待。这种观点让我们意识到,时间不仅是钟表的刻度,还是一种生命的体验。

注解:奥古斯丁的时间观挑战了我们对时间的常识。他认为时间并非完全独立于人类意识,而是与我们的内心体验紧密相连。这与现代物理学的相对论有异曲同工之妙。

相比之下,斯宾诺莎则从永恒的视角看待时间。他认为,宇宙是一个整体,我们的短暂生命只是神圣整体的一部分。这种形而上学的视角,让我们从对时间流逝的焦虑中解脱出来,感受到与永恒的连接。

🌟 形而上学的积极意义:点燃生命的火花

形而上学之所以迷人,不仅在于它提出了深刻的问题,还在于它赋予了我们积极的生活态度。通过追问存在、因果和时间,形而上学让我们意识到,生活不仅仅是吃喝拉撒的日常,还有更深层的意义等待我们去发现。

比如,康德的形而上学告诉我们,人类的理性有能力构建道德和自由的世界。他在《实践理性批判》中提出,道德律是「头顶的星空」和「心中的道德法则」的结合。这种诗意的表达,让我们感受到作为人类的尊严和责任。

图:康德,他的哲学将形而上学与道德、自由紧密相连,激励我们追求更高尚的生活。

形而上学还鼓励我们拥抱不确定性。哲学家齐克果说:「信仰是在七万深渊之上的一跃。」形而上学的许多问题没有最终答案,但正是这种开放性,让我们保持好奇,勇敢探索。

📊 形而上学的分支:一张思想的地图

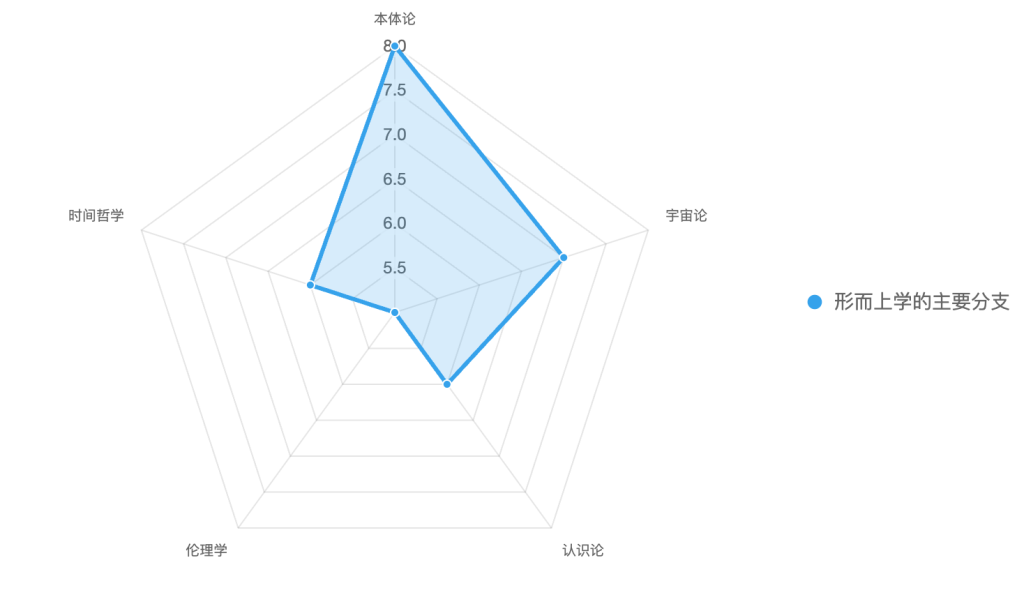

为了更直观地理解形而上学的广度,我们可以用一张图表来展示它的主要分支:

图:形而上学的分支,展示了它如何覆盖存在的方方面面,从本体论到时间哲学。

这个图表虽然简化了形而上学的复杂性,但它提醒我们,这门学科像一张网,连接着存在的各个维度。每个分支都为我们提供了理解世界的新视角。

🌈 结语:形而上学的星光之路

形而上学不是高高在上的学术象牙塔,而是每个人心中对真理的渴望。它让我们从日常的喧嚣中抽身,抬头仰望思想的星空。无论是追问存在的本质,还是探索时间的奥秘,形而上学都以积极的姿态,鼓励我们拥抱好奇、追求意义。

正如诗人里尔克所说:「活在问题之中。」形而上学没有给我们现成的答案,但它给了我们一双发现美的眼睛。它让我们看到,宇宙不仅是一堆物质的堆砌,还是一首充满意义的交响乐,而我们每个人,都是这首乐曲中不可或缺的音符。

让我们继续在这条星光之路上前行,用形而上学的智慧,点亮生命的每一刻。

参考文献

- 亚里士多德. 《形而上学》. 牛津大学出版社, 2000.

- 柏拉图. 《理想国》. 哈佛大学出版社, 1999.

- 海德格尔, M. 《存在与时间》. 纽约: Harper & Row, 1962.✅

- 康德, I. 《实践理性批判》. 剑桥大学出版社, 1997.✅

- 奥古斯丁. 《忏悔录》. 企鹅经典, 2003.