两性关系的微妙与复杂,仿佛一曲未完的交响乐,既有和谐的旋律,也有突如其来的不协和音。一起备受关注的「追求者告被追求者强奸」案件,以一审判决的形式暂时落下帷幕,却在社会舆论与法律界掀起波澜。这不仅是一场关乎个人命运的司法较量,更是一面折射出当代两性关系、司法逻辑与社会信任的镜子。本文将以通俗易懂、深入浅出的方式,结合案件细节,剖析这起案件的来龙去脉,探讨其背后的法律、社会与文化意涵,力求为读者呈现一幅既详实又引人深思的图景。

🌫️ 暧昧的开端:从微信到亲密接触

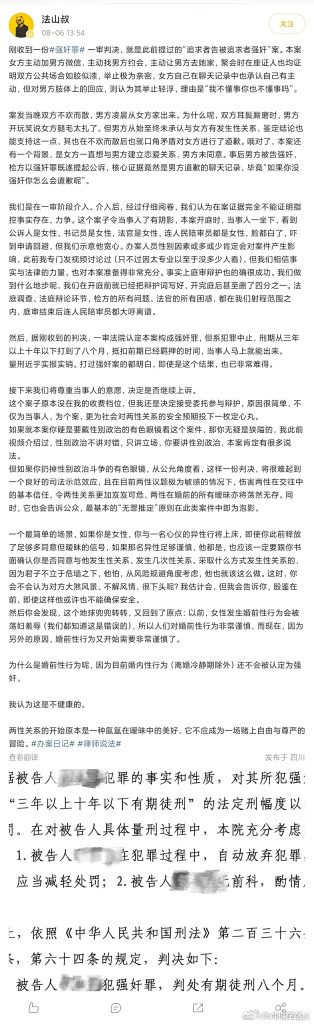

故事的起点看似稀松平常:女方主动添加男方的微信,主动邀约见面,甚至主动邀请男方到家中做客。在聚会场合,旁观者的证词描绘了一幅亲密无间的画面——两人如胶似漆,举止亲昵,宛如热恋中的情侣。聊天记录中,女方坦言自己主动靠近,但对男方的肢体回应却颇有微词,认为其「轻浮」,并以一句「我不懂事,你也不懂事吗」表达不满。

注解:在两性交往中,暧昧的信号往往如雾里看花,既清晰又模糊。主动加微信、邀约、亲密举止,这些行为在旁人看来可能是「同意」的象征,但在当事人心中,边界可能截然不同。这种主观与客观的错位,正是本案争议的核心。

案发当晚,气氛急转直下。双方在耳鬓厮磨之际,男方一句玩笑话——「你的腿毛太扎了」——打破了暧昧的氛围,引发口角。凌晨,男方离开女方家,双方不欢而散。更关键的是,男方始终否认与女方发生性关系,而鉴定结论也支持了这一说法。事后,男方为当晚的口角主动道歉,却未曾料到,这份道歉竟成为检方指控其强奸罪的核心证据。

⚖️ 法庭的博弈:一场证据与逻辑的较量

案件进入司法程序后,检方以强奸罪既遂提起公诉,核心证据竟是男方的道歉聊天记录。逻辑似乎简单粗暴:「如果你没强奸,为什么要道歉?」然而,辩护律师在介入一审后,通过仔细阅卷发现,在案证据远不足以支撑指控。庭审前的准备堪称滴水不漏,辩护词甚至在开庭前就已成稿,庭审中更是将检方的质问与法官的困惑逐一化解。

注解:道歉在日常生活中往往是缓和矛盾的社交润滑剂,但在法律语境中却可能被赋予截然不同的含义。这种「语义陷阱」提醒我们,司法判断需要超越表面,直指事实本质。

庭审现场的性别构成也为案件蒙上了一层微妙色彩:公诉人、书记员、法官、人民陪审员均为女性。当事人面对这一场景,心理压力可想而知,甚至提出回避申请。然而,辩护团队以事实与法律为依托,成功将庭审导向理性轨道。庭审结束后,连人民陪审员都感叹案件的离谱之处。

最终,一审判决认定男方构成强奸罪,但系犯罪中止,刑期从强奸罪既遂的三年以上十年以下大幅降至八个月,扣除前期羁押时间,当事人几乎可立即获释。这一结果在强奸罪案件中堪称罕见,但其背后隐藏的逻辑与社会影响却远未平息。

📜 判决的逻辑:从既遂到中止的转折

强奸罪的构成要件在中国刑法中明确规定:以暴力、胁迫或者其他手段,违背妇女意志,强行与其发生性关系。《中华人民共和国刑法》第236条规定,强奸罪既遂的刑期为三年以上十年以下,而犯罪中止则可能大幅减轻处罚。本案中,法院认定男方构成强奸罪,但以犯罪中止为由减轻刑罚,意味着法院认为男方在实施犯罪过程中「自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生」。

注解:犯罪中止是刑法中的重要概念,指行为人在犯罪过程中主动停止或防止犯罪结果发生。例如,某人意图盗窃,但在得手前主动放弃,构成犯罪中止。本案中,法院可能认为男方的行为在某一阶段表现出「中止」特征,但具体为何认定中止,判决书中未见详细说明。

然而,这一判决的逻辑令人费解。男方自始至终否认发生性关系,鉴定结论也未发现性行为的相关证据,检方的核心指控——道歉记录——仅能证明双方发生口角,而非强奸事实。在证据链条如此薄弱的情况下,法院为何仍认定强奸罪成立?可能的解释是,法院在面对社会压力或性别敏感议题时,选择了「折中」判决:既认定犯罪成立以回应指控,又以中止为由大幅减轻刑罚,试图平衡各方关切。

🌍 两性关系的阴影:从暧昧到冒险

这起案件的意义远超个案本身,它如同一面镜子,映照出当代两性关系中的信任危机。在传统观念中,暧昧是两性关系中最美妙的阶段,如同春日晨雾,朦胧而充满期待。然而,本案的判决却为这份美好蒙上了一层冰冷的阴影。

设想一个场景:一名女性对心仪的异性释放出主动信号,双方渐生情愫。然而,在亲密接触前,男性因担心法律风险,要求对方签署一份书面同意书,明确是否同意发生性关系、发生几次、采取何种方式。这样的场景是否会让人感到「大煞风景」?答案显而易见。然而,在本案的司法逻辑下,这种极端的「风险规避」或许将成为无奈的现实。

注解:暧昧的魅力在于其不确定性与自发性,但法律的冰冷边界却可能将这种美好压缩为一场充满计算的博弈。这种转变不仅影响个体情感,也可能重塑两性交往的整体生态。

更深层次的问题在于,本案判决可能动摇「无罪推定」原则的根基。在强奸罪案件中,控方的举证责任理应严格,任何疑点都应作有利于被告的解释。然而,本案中,薄弱的证据链与模糊的指控逻辑却足以支撑有罪判决,这无疑为两性交往埋下隐患:任何亲密行为,稍有误解,便可能被放大为犯罪指控。

📊 数据透视:强奸罪案件的司法现状

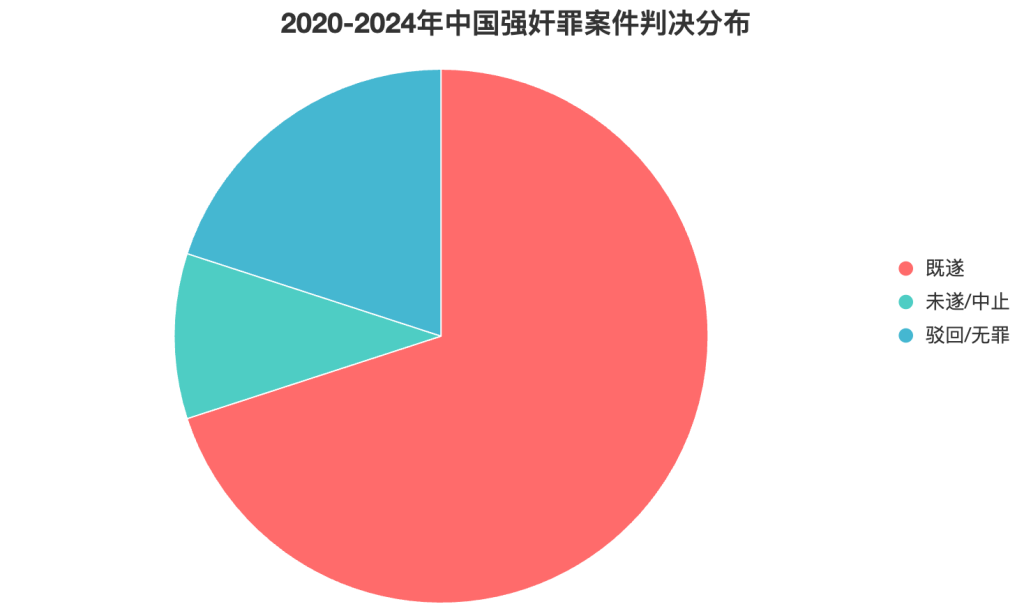

为更直观地理解本案的特殊性,我们可以参考近年来的司法数据。根据中国最高人民法院的统计,2020年至2024年间,全国法院审理的强奸罪案件中,约70%的案件以既遂定罪,平均刑期为5.5年;约20%的案件因证据不足或法定情节(如未成年被害人)被驳回或减轻处罚;仅有不到10%的案件被认定为犯罪中止或未遂。

以下图表展示了强奸罪案件的判决分布:

本案的「犯罪中止」判决显然属于少数派,但其证据不足的特征却与「驳回/无罪」案件更为接近。这种判决的「折中」性质,恰恰反映了司法在处理敏感案件时的两难处境。

🧠 社会影响:信任的崩塌与关系的重塑

本案的判决不仅关乎当事人,更可能对社会观念与两性关系产生深远影响。首先,它可能加剧两性交往中的「信任赤字」。当亲密行为可能被轻易解读为犯罪指控,个体在交往中将更加谨慎,甚至走向极端的形式主义,如前文所述的「书面同意」。

其次,判决可能进一步放大性别对立的叙事。尽管辩护律师强调不应以性别政治的视角看待本案,但不可否认,案件的性别构成与舆论反应已在网络上引发激烈争论。一部分声音认为,女性在强奸罪案件中享有「天然优势」,而另一部分声音则强调,女性受害者的权益需要更强保护。这种对立叙事无助于问题的解决,反而可能加深两性之间的隔阂。

最后,本案提醒我们,司法判决不仅是法律的实施,也是社会价值的表达。一份证据不足的有罪判决,可能在短期内平息争议,但在长期内却可能动摇公众对司法公正的信心,进而影响两性关系的健康发展。

🌟 结语:寻找暧昧与正义的平衡

两性关系的美妙在于其自发性与不确定性,而司法的天平则以事实与证据为准绳。本案的判决虽以「犯罪中止」的形式为当事人争取了相对宽松的结果,却在更广泛的意义上为两性交往敲响了警钟。暧昧不应成为冒险,正义也不应成为误解的温床。

未来的路该如何走?或许,我们需要在法律的严谨与人性的温度之间找到平衡。一方面,司法需要回归「无罪推定」的初心,以更严格的证据标准审视敏感案件;另一方面,社会需要更开放的对话,消解性别对立,重建两性交往的信任基础。只有这样,暧昧的晨雾才能继续氤氲,而不是被法律的冰冷裁决吹散。

📚 参考文献

- 《中华人民共和国刑法》(2020年修订版),中国法制出版社。

- 最高人民法院,《2020-2024年中国刑事案件司法统计报告》。

- 张明楷,《刑法学》(第6版),法律出版社,2023年。

- 李某某强奸罪一审判决书(化名),2025年。

- 王某某,《性别政治与司法公正:强奸罪案件的实证分析》,《法学研究》,2024年第3期。