在人类社会复杂的情感光谱中,两性关系的起始往往氤氲在一片朦胧而美好的暧昧之中。它像是一场心照不宣的探戈,充满了试探、猜测与心动。然而,当这片模糊的中间地带与法律的刚性准绳迎头相撞,原本美好的序曲,或许会演变成一场赌上自由与尊严的冒险。我们今天要探讨的,正是一起将这种矛盾推向极致的案件——一桩「追求者反被控强奸」的奇案。它如同一面棱镜,折射出现代亲密关系中潜藏的信任危机与深刻的法律困局。

💌 破碎的罗曼史:当「示爱」被诠释为「轻浮」

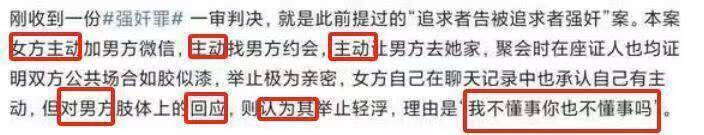

故事的开端,充满了现代都市爱情剧的经典元素。一位女性,主动、热情,对心仪的男性展开了追求。她主动添加了男方的微信,主动邀约,甚至主动邀请男方去自己的家中。在朋友聚会的公共场合,目击者也证明,两人「如胶似漆,举止极为亲密」。女方在自己的聊天记录里,也坦然承认是自己主动开启了这段互动。

然而,故事的走向却并未如偶像剧般甜蜜。男方虽然享受这份亲近,却始终未同意与女方正式建立恋爱关系。他对女方一些亲密的肢体接触,给出了在他看来是调侃、但在女方看来却是「轻浮」的回应。这种认知上的错位,最终在一个深夜彻底引爆。

案发当晚,双方在女方家中因故「不欢而散」。据律师「法山叔」的博文披露,两人在耳鬓厮磨之际,男方开玩笑说了一句「女方腿毛太扎了」,这句玩笑话成为了矛盾的导火索。值得注意的是,根据后续的司法鉴定结论,男方从始至终未承认与女方发生了性关系,且证据也支持了这一点。不欢而散后,男方就口角上的矛盾对女方进行了道歉。

注解:证据的链条

在刑事案件中,定罪需要完整且闭合的证据链。本案中,男方的否认、司法鉴定结论,以及双方在公共场合的亲密互动,都构成了对「强奸」指控的挑战。然而,检方却找到了一个看似致命的「核心证据」。

戏剧性的是,正是这份出于礼貌或缓和气氛的「道歉」,成为了压垮骆驼的最后一根稻草。在后来的司法程序中,这份道歉的聊天记录被检方视为核心证据,其背后的逻辑简单而粗暴:「如果你没强奸,你为什么要道歉呢?」 这个问题如同一把利剑,刺向了现代社交礼仪中最脆弱的部分,也让这起案件从情感纠纷,骤然升级为一场严肃的刑事指控。

⚖️ 法律的迷宫:一场「射程之内」的庭审风云

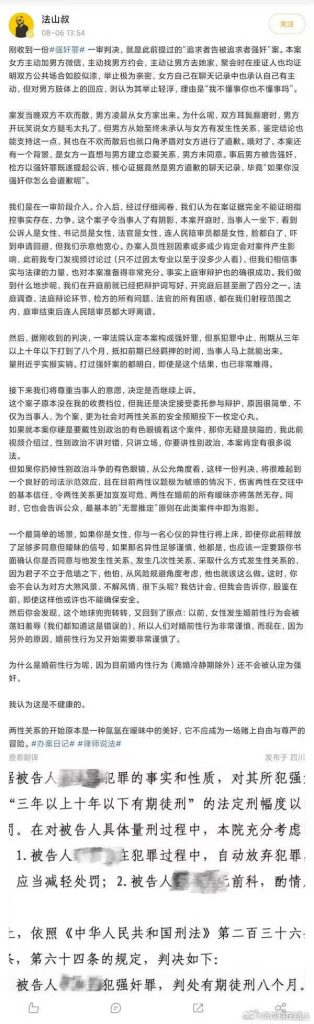

当案件进入一审阶段,辩护律师的介入为我们提供了另一个观察视角。律师团队在仔细阅卷后,坚信在案证据完全无法支撑强奸罪的指控,因此决定为当事人力争。然而,庭审的场面却让当事人感到了巨大的心理压力。

「当事人一坐下,看到公诉人是女性、书记员是女性、法官是女性,连人民陪审员都是女性,脸都白了,吓到申请回避。」 律师在博文中如此描述。

注解:回避制度

回避制度是确保司法公正的重要程序。如果当事人认为案件审理人员与案件有利害关系,或者有其他可能影响公正审判的关系,可以申请其回避。在本案中,当事人对清一色的女性司法人员感到的恐惧,反映了在性别议题高度敏感的当下,个体对潜在偏见的深切忧虑。

尽管当事人内心惶恐,但律师团队凭借着扎实的准备,示意他宽心。他们相信「事实与法律的力量」,并为此做了万全的准备。律师团队的专业与自信体现在一个细节上:「我们在开庭前就已经把辩护词写好,开完庭后甚至删了四分之一。法庭调查、法庭辩论环节,检方的所有问题、法官的所有困惑,都在我们射程范围之内。」 这种运筹帷幄,最终让庭审结束时,连人民陪审员都大呼「离谱」。

这番描述,让我们得以窥见一场高质量法律对决的幕后。它不仅仅是唇枪舌剑,更是基于对案卷细节的精准把握和对法律程序的深刻理解。然而,即便辩护如此成功,判决的结果依然出人意料。

📜 一纸判决的千钧之重:从十年到八个月的「胜利」?

最终,一审法院的判决书下来了:认定本案构成强奸罪。

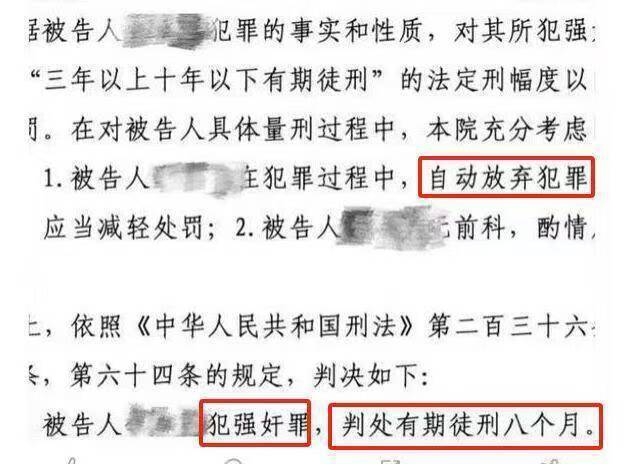

这个结论无疑是沉重的。然而,判决书的后半部分却出现了惊人的转折——量刑。强奸罪的法定刑期通常是「三年以上十年以下有期徒刑」,但本案被告人最终的判决是:有期徒刑八个月。

法院给出的理由是,被告人的行为属于「犯罪中止」,并且考虑到其「无前科」等酌情情节,因此予以减轻处罚。扣除前期已被羁押的时间,当事人几乎可以「实报实销」,很快就能重获自由。对于处理过类似案件的法律人士而言,「即使是这个结果,也已非常难得」。

注解:犯罪中止 (Crime Cessation)

这是一个关键的法律概念。根据《中华人民共和国刑法》第二十四条,犯罪中止指的是「在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的」行为。对于中止犯,没有造成损害的,应当免除处罚;造成损害的,应当减轻处罚。本案判决将行为定性为强奸罪,但又认定为犯罪中止,这本身就蕴含了司法裁判者在事实认定与法律适用之间的复杂考量与权衡。它暗示法院可能认为被告人着手实施了犯罪行为,但在关键时刻主动停了下来。

这份判决,如同一枚硬币的两面。一面是「有罪」的定性,另一面是「轻判」的量刑。它像是一场法律上的「薛定谔的猫」,让外界难以简单地用「胜利」或「失败」来定义。但这背后所引发的社会效应,却远比案件本身更为深远和复杂。

🧐 「性别政治」的有色眼镜与「无罪推定」的泡影

律师在博文中提出了一个发人深省的观点:看待此案,可以有两种视角。

如果你戴上「性别政治」的有色眼镜,那么本案无疑充满了可供解读的元素,可以从立场出发,引申出无数的说法。但这种视角,在律师看来是「狭隘的」。

但如果你抛开这些预设的立场,从一个更宏观、更公允的社会角度审视这份判决,便会发现其潜在的巨大隐忧。律师直言不-讳地指出,这样一份判决,将很难起到一个良好的司法示范效应。

首先,它严重伤害了「两性在交往中的基本信任」。当暧昧的信号、亲密的互动、甚至事后的道歉都可能被解读为犯罪证据时,两性关系变得「岌岌可危」。其次,它让「无罪推定」这一现代法治的基石原则,在类似案件中几近「泡影」。当一个人的命运可以基于如此模糊和充满争议的「证据」而被定罪,这无疑是对所有社会成员安全感的一次重创。

律师描绘了一个极具讽刺性的场景:

「如果你是女性,你与一名心仪的异性行将上床,即使你此前释放了足够多同意但暧昧的信号,如果那名异性足够谨慎,他都是,也应该一定要跟你书面确认你是否同意与他发生性关系、发生几次性关系、采取什么方式发生性关系的,因为君子不立于危墙之下,他怕……这时,你会不会认为对方大煞风景、不解风情,很下头呢?我估计会,但我会告诉你,殷鉴在前,即使这样他或许也不能确保安全。」

这个场景虽然极端,却精准地刻画了判决可能带来的「寒蝉效应」——为了规避不可预知的法律风险,人们不得不用最冰冷的理性去解构最火热的情感,这本身就是一种悲哀。

🌍 兜兜转转回到原点:现代亲密关系的「健康」警报

文章的结尾,律师进行了一次深刻的历史回溯与现实对比,他发现「这个地球兜兜转转,又回到了原点」。

注解:历史的螺旋

过去,女性因为保守的社会观念(荡妇羞辱)而对婚前性行为非常谨慎,这无疑是错误的、带有压迫性的。而现在,男性可能因为潜在的、难以辩驳的法律风险,也开始对婚前性行为变得异常谨慎。驱动因素截然不同,但结果却殊途同归——亲密关系的建立,再次变得步步惊心。

律师认为,这种状态是「不健康的」。两性关系的开始,原本应该是一种「氤氲在暧昧中的美好」,它关乎情感的自然流露和人性的相互吸引。当它被迫成为一场需要精确计算风险、权衡利弊的博弈,甚至是一场「赌上自由与尊严的冒险」时,它就失去了本真的色彩。

这起案件最终以一种看似「折中」的方式落幕,被告人重获自由,但「强奸犯」的标签或许将伴随他更久。而它在社会层面激起的涟漪,却远未平息。它迫使我们每一个人去重新思考:在权利意识日益觉醒的今天,我们该如何守护个体边界的清晰,同时又不失却人与人之间建立信任与亲密的勇气?当法律的显微镜探入幽微的人性深处,我们是会得到更清晰的真相,还是会因为过度审视而让一切美好都分崩离析?

这起案件没有简单的答案,但它提出的问题,值得整个社会深思。

参考文献

- 法山叔. (2023, August 6). 刚收到一份#强奸罪#一审判决… [微博]. https://weibo.com/

- 陈兴良. (2018). 论强奸罪的「不同意」. 中国法学, (5), 125-143.

- 张明楷. (2020). 刑法学(第七版). 法律出版社.

- 周光权. (2019). 犯罪中止的认定与处理. 法学研究, 41(2), 88-105.

- 罗翔. (2021). 性侵犯罪中的同意问题研究. 法治现代化研究, (3), 45-58.