在当代中国,一个新词悄然走红——「性萧条」。它不仅指向年轻人性生活的减少,更折射出经济杠杆、消费文化与性别角色的复杂纠葛。想象一辆高速行驶的经济列车,男性被绑在车头当「燃料」,女性则被塑造成「方向盘」,而房地产、消费贷和婚姻成本则是铁轨上的道岔。这列列车从2016年的「去库存」政策启程,轰隆隆地驶向了「性萧条」的终点站。本文将以深入浅出的方式,剖析这一现象的成因、机制与影响,揭示它如何在经济繁荣的表象下,悄然改变了个体的生活轨迹。

🏘️ 去库存的杠杆起点:房子,男性的第一道枷锁

2016年,中国经济进入「去库存」阶段,房地产成为拉动增长的引擎。表面上是消化过剩房源,实则是将居民推向杠杆的深渊。数据显示,2016年中国新增个人住房贷款高达4.96万亿元,创历史峰值,居民杠杆率(居民债务占GDP比重)从2008年的18%飙升至2016年的45%。买房,被包装成男性的「成人礼」:没有房,谈何婚姻?丈母娘的「硬性要求」和社会的潜规则,让房子成了男性身份的通行证。

注解:居民杠杆率是居民债务与GDP的比值,反映债务负担。2016年的去库存政策通过棚改货币化、降首付等措施,刺激了楼市热潮,推高房价和债务。

买房只是杠杆的起点。为了房子,男性背上30年房贷;为了装修、买车,又得申请消费贷;为了创业「证明自己」,经营贷也成了热门选择。银行笑开了花:你背上贷款,就成了他们的「现金奶牛」。根据中国人民银行数据,截至2022年末,中国住户贷款余额达74.9万亿元,其中个人住房贷款占52%。男性在这一过程中,被塑造成经济的「发动机」,他们的每一笔还款,都在为GDP添砖加瓦。

💳 消费文化的狂欢:恋爱就是一场烧钱游戏

如果房贷是宏观的「紧箍咒」,恋爱消费则是微观的「温柔刀」。现代恋爱早已不是「月下散步」的浪漫,而是餐厅、电影院和网红打卡地的消费接力赛。情人节要送花,周年纪念要旅行,朋友圈还得秀一波恩爱——这些「仪式感」背后,是消费文化的精心设计。

以餐饮业为例,国家统计局数据显示,2016年至2022年,中国餐饮业收入从3.58万亿元增至4.39万亿元。情侣消费是重要推手,而男性往往承担「买单」的角色。无论是传统观念的「男主外」,还是社交媒体放大的「绅士风度」,男性被默认为「消费主力」。消费贷的普及进一步推波助澜:花呗、京东白条让你「先享受,后还款」,但也让债务像滚雪球般越滚越大。2023年,中国个人消费贷款余额突破20万亿元,其中不少流向了恋爱与日常开支。

注解:消费文化通过短视频平台(如抖音、小红书)放大预期,网红经济将消费与生活方式绑定,推高了年轻人的「恋爱成本」。

这种消费模式看似自由,实则暗藏陷阱。男性为了维系感情,不得不增加开支,而这些开支往往超出收入能力。结果?信用卡透支、消费贷堆积,男性成了「消费的奴隶」。

💒 婚姻的杠杆陷阱:从彩礼到净身出户

婚姻,是「性萧条」逻辑的高潮。房子、车子、彩礼……这些「结婚标配」构成了男性的「入场券」。彩礼金额近年来水涨船高,部分地区动辄数十万元,成为家庭的沉重负担。女性在这一逻辑中,被塑造成杠杆的「触发者」:她们的择偶标准,往往与男性的经济能力挂钩。

注解:彩礼作为部分地区的传统习俗,近年因房价上涨和社会预期攀升而加剧。一些家庭甚至借贷支付彩礼,加重债务负担。

结了婚,压力并未减轻。离婚成本的提高,让男性如履薄冰。在一些案例中,离婚可能导致「净身出户」,房产、存款被分割殆尽。这种制度设计看似保护弱势方,实则激励男性在离婚后继续「996」,以弥补损失。数据显示,2022年中国结婚登记人数仅683万对,创历史新低,反映了年轻人对婚姻的犹豫。

单身男性的选择也在被压缩。约会市场对颜值、谈吐的要求越来越高,而社交媒体放大了「高颜值」的稀缺性。加之近年一些关于「约会风险」(如诬告)的社会事件,单身男性的试错成本陡增。相比之下,婚姻成了「安全但昂贵」的选择——就像买了一张高价彩票,中奖概率却未必高。

📉 性萧条的表象:消费低迷与性活跃度下降

「性萧条」不仅是经济现象,更是社会情绪的缩影。2024年,社交媒体上流行的新词「性萧条」引发热议。北京大学和复旦大学的问卷调查显示,95后每周性生活频率低于80后和90初,仅一半人保持1-2次。与此同时,伟哥类产品滞销,夜店、KTV等与性活动相关场所的生意腰斩。胡锡进在2025年发文称,「性萧条」是消费低迷的重要原因,呼吁社会正视这一问题。

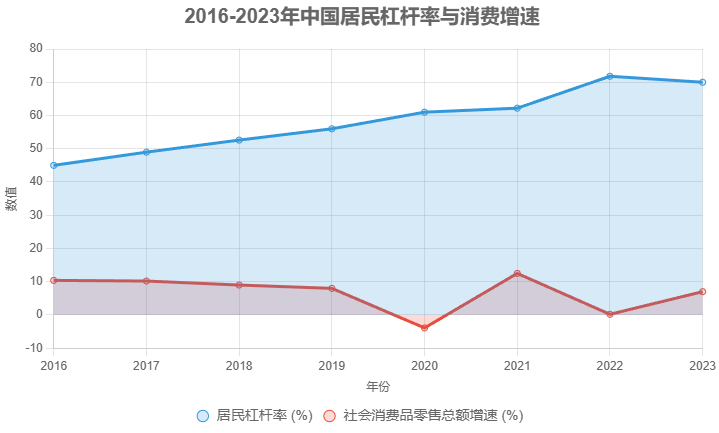

从经济角度看,高杠杆直接压制了消费能力。国泰君安研究显示,居民杠杆率每上升1%,社会零售品消费总额增速下降0.3%。2021年,中国居民杠杆率已达62.2%,2023年推测约为70%。高债务让年轻人倾向于储蓄或提前还贷,而非消费或投资。2023年前三季度,住户存款同比增长16.5%,远超贷款增速的5.7%。

以下图表展示2016-2023年中国居民杠杆率与消费增速的关系:

😞 性萧条的代价:男性的压抑与社会的裂痕

「性萧条」背后,是男性的普遍压抑。房贷、消费贷、婚姻成本像三座大山,让许多人喘不过气。社交媒体上,「躺平」「摆烂」成为热词,反映了年轻人对高压力生活的抗拒。更深层的隐忧在于,性别对立的加剧。女性被塑造成「消费引导者」,男性被定义为「经济提供者」,这种角色分工短期刺激了经济增长,却长期撕裂了性别信任。单身率上升、结婚率下降,预示着社会结构的隐性危机。

从国际视角看,中国居民杠杆率的快速攀升颇为独特。2008年以来,发达国家普遍去杠杆,居民杠杆率下降,而中国却「一枝独秀」,从27.3%(2011年)升至70%(2023年),远超发展中国家平均水平(39.9%)。日本的经验或许是前车之鉴:1989年杠杆率达66.5%时,资产泡沫破裂,随后进入「失落的三十年」,消费长期低迷。中国若不及时调整,可能面临类似风险。

🌈 破局之路:从杠杆到平衡

「性萧条」的炼成,是经济杠杆与社会观念的合谋。它以去库存为起点,通过消费文化与婚姻杠杆,将男性推向高负债的生活,女性则被嵌入「消费引导」的角色。短期内,它推高了经济数据;长期看,却埋下了金融风险与社会压力的种子。

要打破这一循环,需双管齐下。观念上,摒弃「男性买单」的刻板印象,倡导性别平等的消费与责任分担;政策上,降低居民杠杆率,优化房地产与消费金融结构,完善住房保障体系,让经济增长不再依赖个体负债。央行2021年已警示居民杠杆率过快上升的风险,建议不宜靠消费金融扩大消费。

或许,未来的中国能从「性萧条」的阴影中走出,驶向更平衡的轨道——在那里,房子不再是爱情的枷锁,消费不再是生活的重担,男女都能在平等中找到幸福。