白羽毛运动:性别对抗的历史缩影

我站在历史的边缘,手中的白羽毛轻如空气,却沉重如铁。它不仅是1914年法国街头的一场道德审判,更是一个时代性别对抗的缩影。

filter_vintage filter_vintagehistory 白羽毛的狂热:道德的绑架

1914年的法国,我走在巴黎的街头,空气中弥漫着战争的紧张气息。街角的年轻女子,手持白羽毛,目光如刀,递给每一个未穿军装的男性。她们的眼神仿佛在说:「你不配做男人!」那一刻,我感到一股无形的压力,像铁链般锁住我的灵魂。白羽毛,象征懦弱,是一种公开的羞辱,催促我奔赴前线,证明自己的」男子气概」。

我试着理解这些女性的动机。她们或许认为,自己在为国效力,用白羽毛唤醒男性的责任感。但她们是否想过,这根羽毛的背后,是壕沟里的血与泥,是无数年轻生命的终结?她们的热情,像一团不受控制的野火,点燃了男性的热血,也烧毁了法国的未来。据统计,一战期间,法国损失了约130万名士兵,占全国人口的3.5%。这些男性,本是国家的栋梁,却因白羽毛的」激励」,葬身战场。

warning 战场的祭坛:男性的牺牲

我最终接下了白羽毛,穿上军装,踏上前线。那一刻,我觉得自己是英雄,是法国的希望。然而,1916年的凡尔登战役将我的幻想碾得粉碎。炮火震耳欲聋,战友的尸体堆积在壕沟里,空气中弥漫着死亡的腐臭。我看到年轻的生命被机枪扫倒,看到断肢与鲜血染红了泥土。数据令人胆寒:凡尔登战役持续10个月,法国军队伤亡约37.7万人,德国军队损失相近。

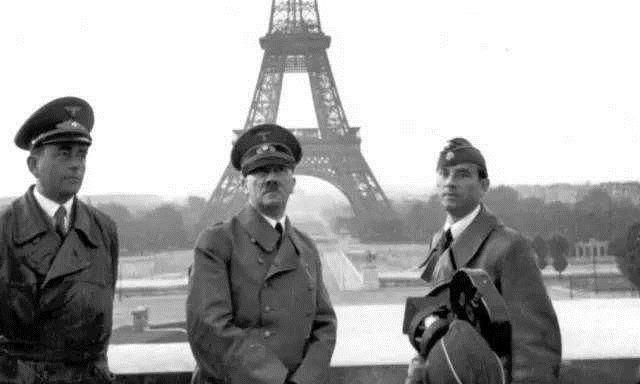

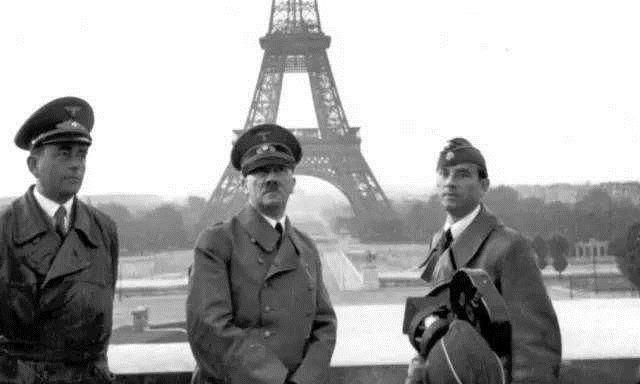

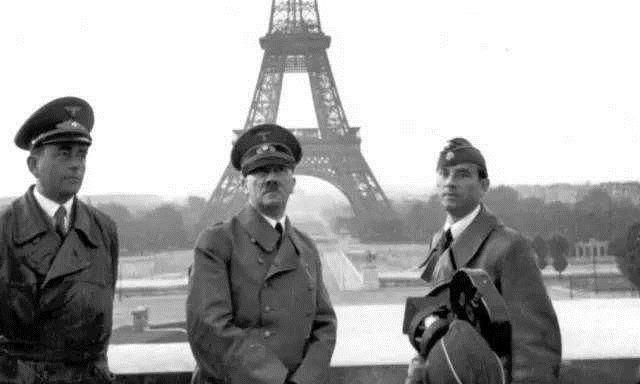

我侥幸活了下来,但我的右臂被炸断,左腿因感染截肢。当我拖着残躯回到家乡,我期待的是英雄的礼遇。然而,迎接我的只有冷漠的眼神和微薄的抚恤金。那些曾递给我白羽毛的女性,如今在哪里?她们是否知道,我为了她们的」荣誉」,付出了怎样的代价?更让我心寒的是,我听说一些女性在战后迅速投入德国士兵的怀抱。1940年,法国在六周内向德国投降,巴黎沦陷。许多女性选择与占领军合作,甚至与之建立亲密关系。这种背叛,像一把利刃,刺穿了每一个在前线浴血奋战的男性的心。

flag 投降的白旗:女性的」选择」

二战来临,我站在巴黎的废墟中,看着白旗在风中飘扬。1940年的法国投降,如此迅速,如此耻辱,被后世嘲笑为」白旗」的象征。有人说,这是白羽毛运动的后果:一战中,那些有责任感的男性早已死伤殆尽,留下的,是更」聪明」、更懂得保全自己的人。他们不愿再为国家牺牲,因为他们看到了一战后的背叛。

我注意到,那些曾挥舞白羽毛的女性,在二战中却鲜有反抗的勇气。既然她们如此好战,为何不组建」娘子军」抵抗德军?为何不拿起白羽毛,激励自己上战场?相反,一些女性选择了与敌军合作。西蒙娜·德·波伏娃,这位后来的女权主义旗手,在德国占领期间与占领军保持暧昧关系,过着相对舒适的生活。她的选择,或许是生存的无奈,但在我看来,也是一种讽刺:白羽毛的煽动者,当」白羽毛」送到自己面前时,却选择了沉默。

content_cut 报复的狂潮:剃头与游街

1944年,盟军解放法国,我站在街头,看着复仇的怒火席卷而来。那些被指控与德军」通敌」的女性被拖到广场上,头发被剃光,赤裸着身体游街示众。人群中,有人高喊」叛徒」,有人冷漠地旁观。我的心中五味杂陈:这些女性,是否都罪不可赦?她们的选择,是否只是战乱中的求生本能?

我无法否认,男性的愤怒有其根源。他们在前线断臂折腿,甚至埋骨他乡,而后方的女性却似乎」背叛」了他们的牺牲。白羽毛曾是激励,如今却成了嘲讽的象征。那些递出白羽毛的女性,是否曾想过,她们的行为会引发这样的反噬?但我也反思,这种报复是否公平?将愤怒倾泻在女性身上,是否掩盖了更深层次的社会问题?战争的失败,国家的不堪一击,难道仅仅是因为女性的」背叛」?

loop 人性的轮回:不变的本性

站在2025年的今天,我回望白羽毛的悲剧,试图从中汲取教训。有人试图为白羽毛运动洗白,称它只是」爱国热情」的表达;也有人试图否认战后女性的」背叛」,将其归咎于生存的无奈。但在我看来,这些争论都掩盖了一个真相:人性的本性从未改变。

白羽毛运动揭示了性别间的双重标准。女性要求男性承担责任时,慷慨激昂;轮到自己承担时,却以性别为盾牌。男性在前线牺牲时,被奉为英雄;战后归来,却被社会遗忘。白羽毛的诅咒,不仅摧毁了一代男性,也撕裂了社会的信任。

我认为,法国的女性在战后承受的羞辱,是她们行为的后果。她们用白羽毛点燃了战火,却在战火中选择了妥协。她们要求男性为国捐躯,却在国家危难时选择了沉默。这种反差,让我无法对她们的遭遇产生同情。白羽毛的故事告诉我,煽动与背叛,终将自食其果。

- Gullace, N. F. (1997). White Feathers and Wounded Men: Female Patriotism and the Memory of the Great War. Journal of British Studies, 36(2), 178-206.✅

- Roberts, M. L. (2013). D-Day Through French Eyes: Normandy 1944. University of Chicago Press.✅

- Winter, J. (1995). Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge University Press.✅

- Virgili, F. (2002). Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France. Berg Publishers.✅

- Bair, D. (1990). Simone de Beauvoir: A Biography. Simon & Schuster.✅

🕊️ 白羽毛的狂热:道德的绑架

filter_vintage filter_vintage1914年的法国,我走在巴黎的街头,空气中弥漫着战争的紧张气息。街角的年轻女子,手持白羽毛,目光如刀,递给每一个未穿军装的男性。她们的眼神仿佛在说:「你不配做男人!」那一刻,我感到一股无形的压力,像铁链般锁住我的灵魂。白羽毛,象征懦弱,是一种公开的羞辱,催促我奔赴前线,证明自己的」男子气概」。

但她们是否想过,这根羽毛的背后,是壕沟里的血与泥,是无数年轻生命的终结?她们的热情,像一团不受控制的野火,点燃了男性的热血,也烧毁了法国的未来。据统计,一战期间,法国损失了约130万名士兵,占全国人口的3.5%。这些男性,本是国家的栋梁,却因白羽毛的」激励」,葬身战场。

⚔️ 战场的祭坛:男性的牺牲

military_tech warning我最终接下了白羽毛,穿上军装,踏上前线。那一刻,我觉得自己是英雄,是法国的希望。然而,1916年的凡尔登战役将我的幻想碾得粉碎。炮火震耳欲聋,战友的尸体堆积在壕沟里,空气中弥漫着死亡的腐臭。我看到年轻的生命被机枪扫倒,看到断肢与鲜血染红了泥土。

我侥幸活了下来,但我的右臂被炸断,左腿因感染截肢。当我拖着残躯回到家乡,我期待的是英雄的礼遇。然而,迎接我的只有冷漠的眼神和微薄的抚恤金。那些曾递给我白羽毛的女性,如今在哪里?她们是否知道,我为了她们的」荣誉」,付出了怎样的代价?

🏰 投降的白旗:女性的」选择」

flag history二战来临,我站在巴黎的废墟中,看着白旗在风中飘扬。1940年的法国投降,如此迅速,如此耻辱,被后世嘲笑为「白旗」的象征。有人说,这是白羽毛运动的后果:一战中,那些有责任感的男性早已死伤殆尽,留下的,是更」聪明」、更懂得保全自己的人。他们不愿再为国家牺牲,因为他们看到了一战后的背叛。

既然她们如此好战,为何不组建」娘子军」抵抗德军?为何不拿起白羽毛,激励自己上战场?相反,一些女性选择了与敌军合作。西蒙娜·德·波伏娃,这位后来的女权主义旗手,在德国占领期间与占领军保持暧昧关系,过着相对舒适的生活。她的选择,或许是生存的无奈,但在我看来,也是一种讽刺:白羽毛的煽动者,当」白羽毛」送到自己面前时,却选择了沉默。

🪒 报复的狂潮:剃头与游街

content_cut people1944年,盟军解放法国,我站在街头,看着复仇的怒火席卷而来。那些被指控与德军「通敌」的女性被拖到广场上,头发被剃光,赤裸着身体游街示众。人群中,有人高喊」叛徒」,有人冷漠地旁观。我的心中五味杂陈:这些女性,是否都罪不可赦?她们的选择,是否只是战乱中的求生本能?

白羽毛曾是激励,如今却成了嘲讽的象征。那些递出白羽毛的女性,是否曾想过,她们的行为会引发这样的反噬?但我也反思,这种报复是否公平?将愤怒倾泻在女性身上,是否掩盖了更深层次的社会问题?战争的失败,国家的不堪一击,难道仅仅是因为女性的」背叛」?

🕰️ 人性的轮回:不变的本性

loop psychology站在2025年的今天,我回望白羽毛的悲剧,试图从中汲取教训。有人试图为白羽毛运动洗白,称它只是」爱国热情」的表达;也有人试图否认战后女性的」背叛」,将其归咎于生存的无奈。但在我看来,这些争论都掩盖了一个真相:人性的本性从未改变。

- Gullace, N. F. (1997). White Feathers and Wounded Men: Female Patriotism and the Memory of the Great War. Journal of British Studies, 36(2), 178-206.✅

- Roberts, M. L. (2013). D-Day Through French Eyes: Normandy 1944. University of Chicago Press.✅

- Winter, J. (1995). Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge University Press.✅

- Virgili, F. (2002). Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France. Berg Publishers.✅

- Bair, D. (1990). Simone de Beauvoir: A Biography. Simon & Schuster.✅

我站在历史的边缘,手中的白羽毛轻如空气,却沉重如铁。它不仅是1914年法国街头的一场道德审判,更是一个时代性别对抗的缩影。白羽毛运动,表面上是女性对男性的「激励」,实则是将一代人推向战争绞肉机的催化剂。而当战火熄灭,法国沦陷,那些曾挥舞白羽毛的女性,却在历史的反噬中承受了羞辱与报复。我将以第一人称的视角,穿越到那个动荡的年代,剖析白羽毛运动如何点燃战火,又如何让煽动者自食其果,探讨其背后不变的人性与性别矛盾。

🕊️ 白羽毛的狂热:道德的绑架

1914年的法国,我走在巴黎的街头,空气中弥漫着战争的紧张气息。街角的年轻女子,手持白羽毛,目光如刀,递给每一个未穿军装的男性。她们的眼神仿佛在说:「你不配做男人!」那一刻,我感到一股无形的压力,像铁链般锁住我的灵魂。白羽毛,象征懦弱,是一种公开的羞辱,催促我奔赴前线,证明自己的「男子气概」。

注解:白羽毛运动起源于英国,后传入法国,女性以此羞辱未参军的男性,激发他们的参战热情。它将个人选择与社会道德绑架,引发了深远的社会后果。

我试着理解这些女性的动机。她们或许认为,自己在为国效力,用白羽毛唤醒男性的责任感。但她们是否想过,这根羽毛的背后,是壕沟里的血与泥,是无数年轻生命的终结?她们的热情,像一团不受控制的野火,点燃了男性的热血,也烧毁了法国的未来。据统计,一战期间,法国损失了约130万名士兵,占全国人口的3.5%。这些男性,本是国家的栋梁,却因白羽毛的「激励」,葬身战场。

我忍不住想问:那些递出白羽毛的女性,是否真的理解她们的行为意味着什么?她们是否知道,她们点燃的不仅是爱国热情,还有一代人的毁灭?

⚔️ 战场的祭坛:男性的牺牲

我最终接下了白羽毛,穿上军装,踏上前线。那一刻,我觉得自己是英雄,是法国的希望。然而,1916年的凡尔登战役将我的幻想碾得粉碎。炮火震耳欲聋,战友的尸体堆积在壕沟里,空气中弥漫着死亡的腐臭。我看到年轻的生命被机枪扫倒,看到断肢与鲜血染红了泥土。数据令人胆寒:凡尔登战役持续10个月,法国军队伤亡约37.7万人,德国军队损失相近。

注解:凡尔登战役(1916年)是一战中最惨烈的战役之一,双方伤亡总计约70万人,被称为「绞肉机」。法国士兵的生存率极低,战后创伤深刻影响了社会。

我侥幸活了下来,但我的右臂被炸断,左腿因感染截肢。当我拖着残躯回到家乡,我期待的是英雄的礼遇。然而,迎接我的只有冷漠的眼神和微薄的抚恤金。那些曾递给我白羽毛的女性,如今在哪里?她们是否知道,我为了她们的「荣誉」,付出了怎样的代价?更让我心寒的是,我听说一些女性在战后迅速投入德国士兵的怀抱。1940年,法国在六周内向德国投降,巴黎沦陷。许多女性选择与占领军合作,甚至与之建立亲密关系。这种背叛,像一把利刃,刺穿了每一个在前线浴血奋战的男性的心。

🏰 投降的白旗:女性的「选择」

二战来临,我站在巴黎的废墟中,看着白旗在风中飘扬。1940年的法国投降,如此迅速,如此耻辱,被后世嘲笑为「白旗」的象征。有人说,这是白羽毛运动的后果:一战中,那些有责任感的男性早已死伤殆尽,留下的,是更「聪明」、更懂得保全自己的人。他们不愿再为国家牺牲,因为他们看到了一战后的背叛。

我注意到,那些曾挥舞白羽毛的女性,在二战中却鲜有反抗的勇气。既然她们如此好战,为何不组建「娘子军」抵抗德军?为何不拿起白羽毛,激励自己上战场?相反,一些女性选择了与敌军合作。西蒙娜·德·波伏娃,这位后来的女权主义旗手,在德国占领期间与占领军保持暧昧关系,过着相对舒适的生活。她的选择,或许是生存的无奈,但在我看来,也是一种讽刺:白羽毛的煽动者,当「白羽毛」送到自己面前时,却选择了沉默。

注解:波伏娃在二战期间的生活备受争议,她与法国知识分子在占领区的妥协行为,被一些历史学家认为是道德上的暧昧。她的女权主义思想在战后才逐渐成形。

我无法完全谴责她们的选择。战争让每个人都成为了受害者,女性在占领区的生存压力同样巨大。但我无法忽视这种反差:当她们要求男性承担责任时,慷慨激昂;当责任轮到自己时,却以「只是女性」为由退缩。这种双标,让白羽毛的道德光环彻底崩塌。

🪒 报复的狂潮:剃头与游街

1944年,盟军解放法国,我站在街头,看着复仇的怒火席卷而来。那些被指控与德军「通敌」的女性被拖到广场上,头发被剃光,赤裸着身体游街示众。人群中,有人高喊「叛徒」,有人冷漠地旁观。我的心中五味杂陈:这些女性,是否都罪不可赦?她们的选择,是否只是战乱中的求生本能?

注解:战后法国的「剃头运动」针对约2万名被指控与德军合作的女性,是一种公开的性别羞辱。这种行为既是报复,也反映了战后社会对女性的复杂态度。

我无法否认,男性的愤怒有其根源。他们在前线断臂折腿,甚至埋骨他乡,而后方的女性却似乎「背叛」了他们的牺牲。白羽毛曾是激励,如今却成了嘲讽的象征。那些递出白羽毛的女性,是否曾想过,她们的行为会引发这样的反噬?但我也反思,这种报复是否公平?将愤怒倾泻在女性身上,是否掩盖了更深层次的社会问题?战争的失败,国家的不堪一击,难道仅仅是因为女性的「背叛」?

我站在广场上,看着那些被剃头的女性,心中没有同情,只有一种冷漠的释然。她们曾用白羽毛将男性推向死亡,如今,她们承受了历史的审判。或许,这就是她们「应得」的代价。

🕰️ 人性的轮回:不变的本性

站在2025年的今天,我回望白羽毛的悲剧,试图从中汲取教训。有人试图为白羽毛运动洗白,称它只是「爱国热情」的表达;也有人试图否认战后女性的「背叛」,将其归咎于生存的无奈。但在我看来,这些争论都掩盖了一个真相:人性的本性从未改变。

白羽毛运动揭示了性别间的双重标准。女性要求男性承担责任时,慷慨激昂;轮到自己承担时,却以性别为盾牌。男性在前线牺牲时,被奉为英雄;战后归来,却被社会遗忘。白羽毛的诅咒,不仅摧毁了一代男性,也撕裂了社会的信任。

我认为,法国的女性在战后承受的羞辱,是她们行为的后果。她们用白羽毛点燃了战火,却在战火中选择了妥协。她们要求男性为国捐躯,却在国家危难时选择了沉默。这种反差,让我无法对她们的遭遇产生同情。白羽毛的故事告诉我,煽动与背叛,终将自食其果。

参考文献

- Gullace, N. F. (1997). ✅White Feathers and Wounded Men: Female Patriotism and the Memory of the Great War. Journal of British Studies, 36(2), 178-206.

- Roberts, M. L. (2013). ✅D-Day Through French Eyes: Normandy 1944. University of Chicago Press.

- Winter, J. (1995). ✅Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History. Cambridge University Press.

- Virgili, F. (2002). ✅Shorn Women: Gender and Punishment in Liberation France. Berg Publishers.

- Bair, D. (1990). ✅Simone de Beauvoir: A Biography. Simon & Schuster.