太阳系角动量分布问题

星云吸积假说的挑战与解释

help_outline 问题描述

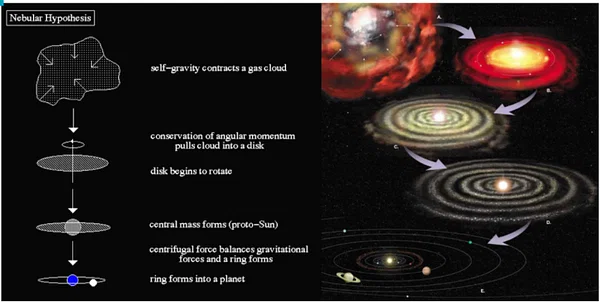

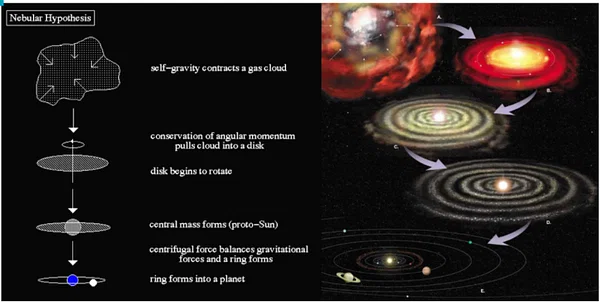

太阳系形成过程中的角动量分布是一个经典难题。根据星云吸积假说,太阳系由一团旋转的星云坍缩形成,理论上原始星云的角动量应该主要集中在中心形成的太阳上。然而,观测事实显示:

太阳的自转角动量仅占太阳系总角动量的约0.5%-2%,而行星(特别是木星和土星)却占据了绝大部分角动量(约98%)。

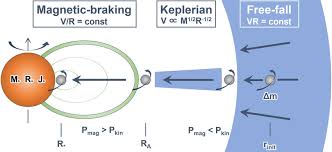

太阳系形成示意图:星云坍缩形成太阳和行星系统

sync 传统解释:角动量转移机制

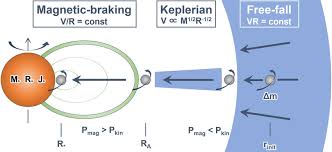

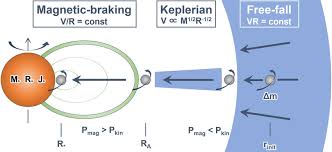

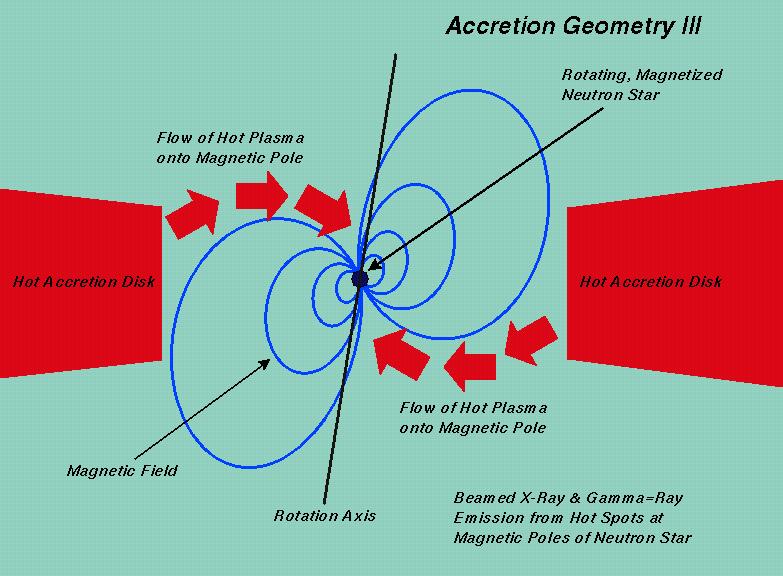

早期太阳的强磁场与星云盘中的带电粒子相互作用,通过磁力线将角动量传递到外侧物质,导致太阳自转减慢,而星云盘获得更多角动量。

星云盘内部的湍流或粘性摩擦导致角动量从内侧向外侧重新分布。

星云盘中的不均匀密度(如螺旋臂结构)通过引力作用将角动量向外传递。

T Tauri阶段的强恒星风带走了部分角动量,特别是当带电粒子沿磁力线喷出时,会携带大量角动量,降低太阳的自转速率。

磁场制动和角动量转移机制示意图

lightbulb 新的理论视角

行星是由于太阳超旋转而从太阳裂变出来的,这自然地解释了为什么行星拥有大部分角动量。

角动量不足的原始星云」掉队」形成了太阳系,太阳系原始星云角动量密度分布不均匀,形成了太阳系角动量分布的特征。

基于超旋转核心和角动量守恒定律的宇宙学模型,提供了全新的解释框架。

assessment 最新观测数据

太阳的自转角动量:1.8838 × 10⁴¹ kg·m²·s⁻¹

整个太阳系的角动量:3.3212 × 10⁴⁵ kg·m²·s⁻¹

太阳的自转角动量仅占太阳系总角动量的约0.0057%,比传统认知的0.5%-2%还要低得多。

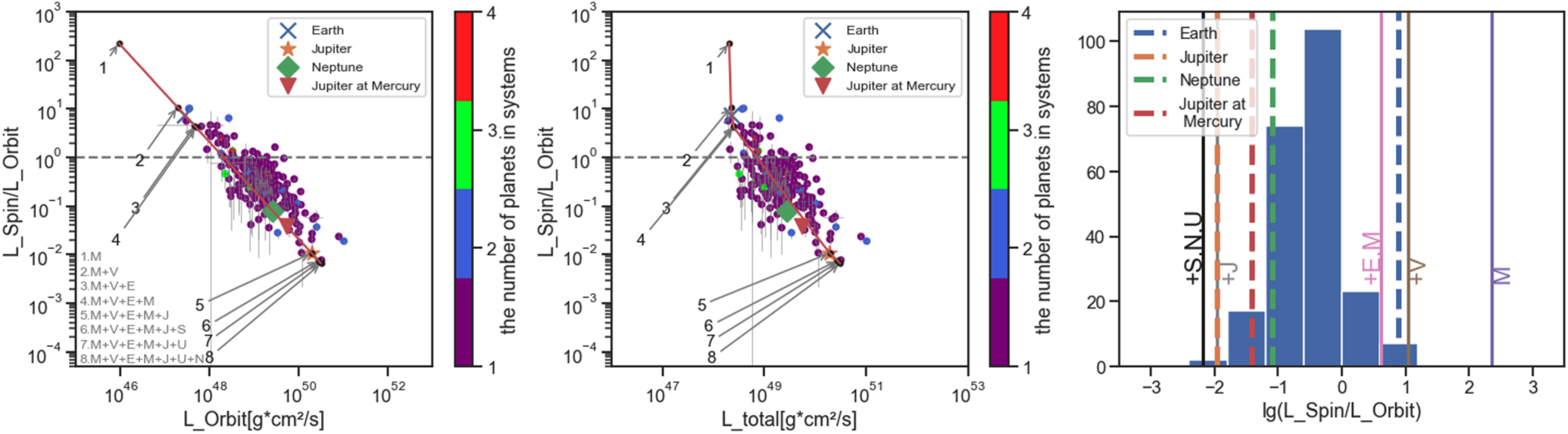

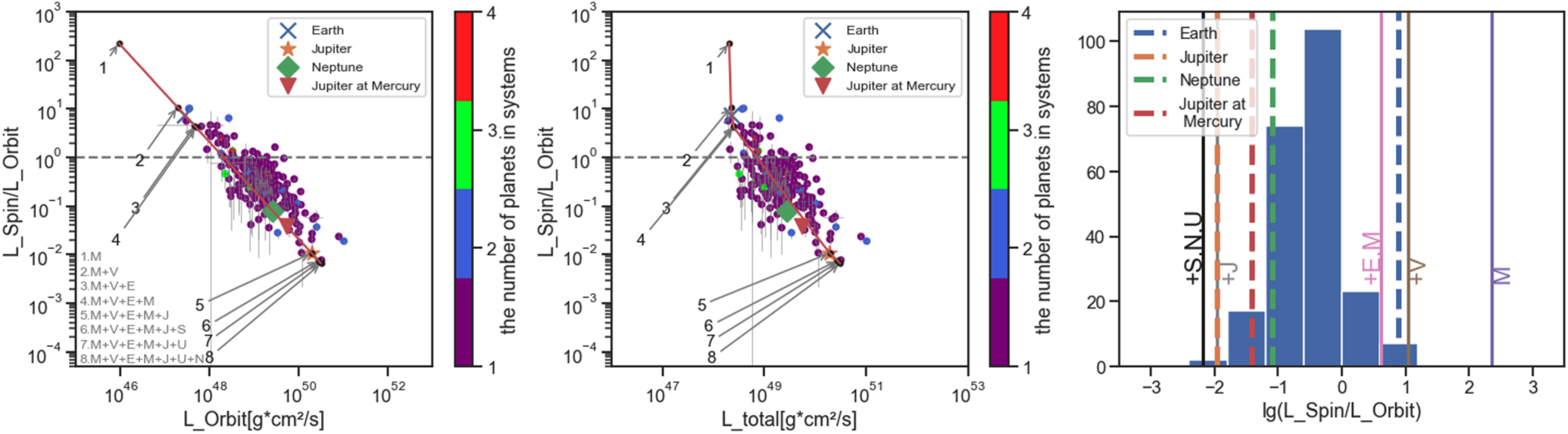

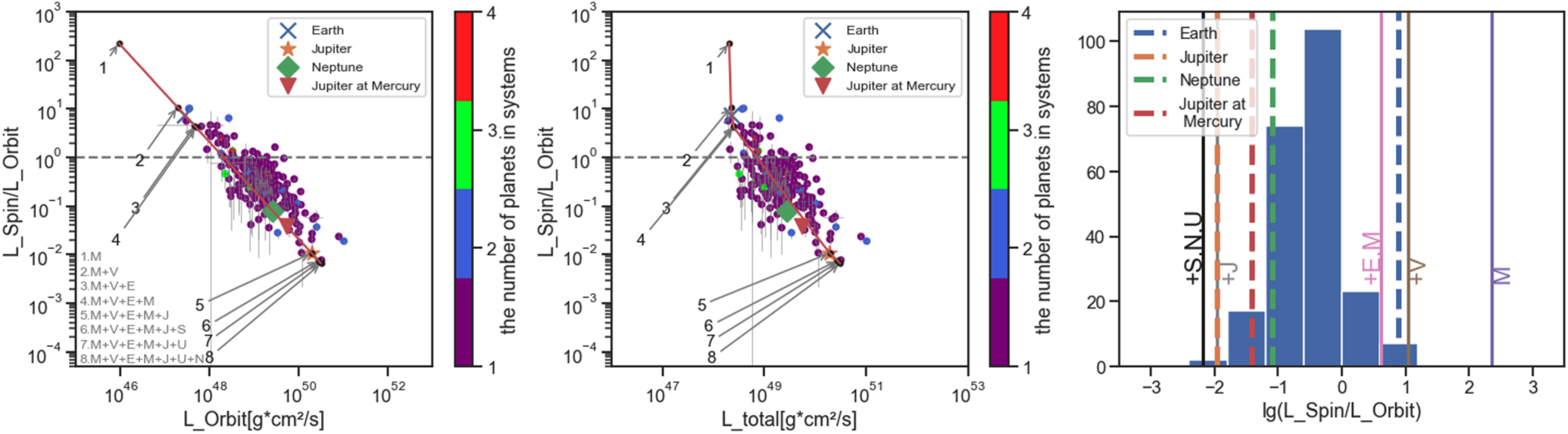

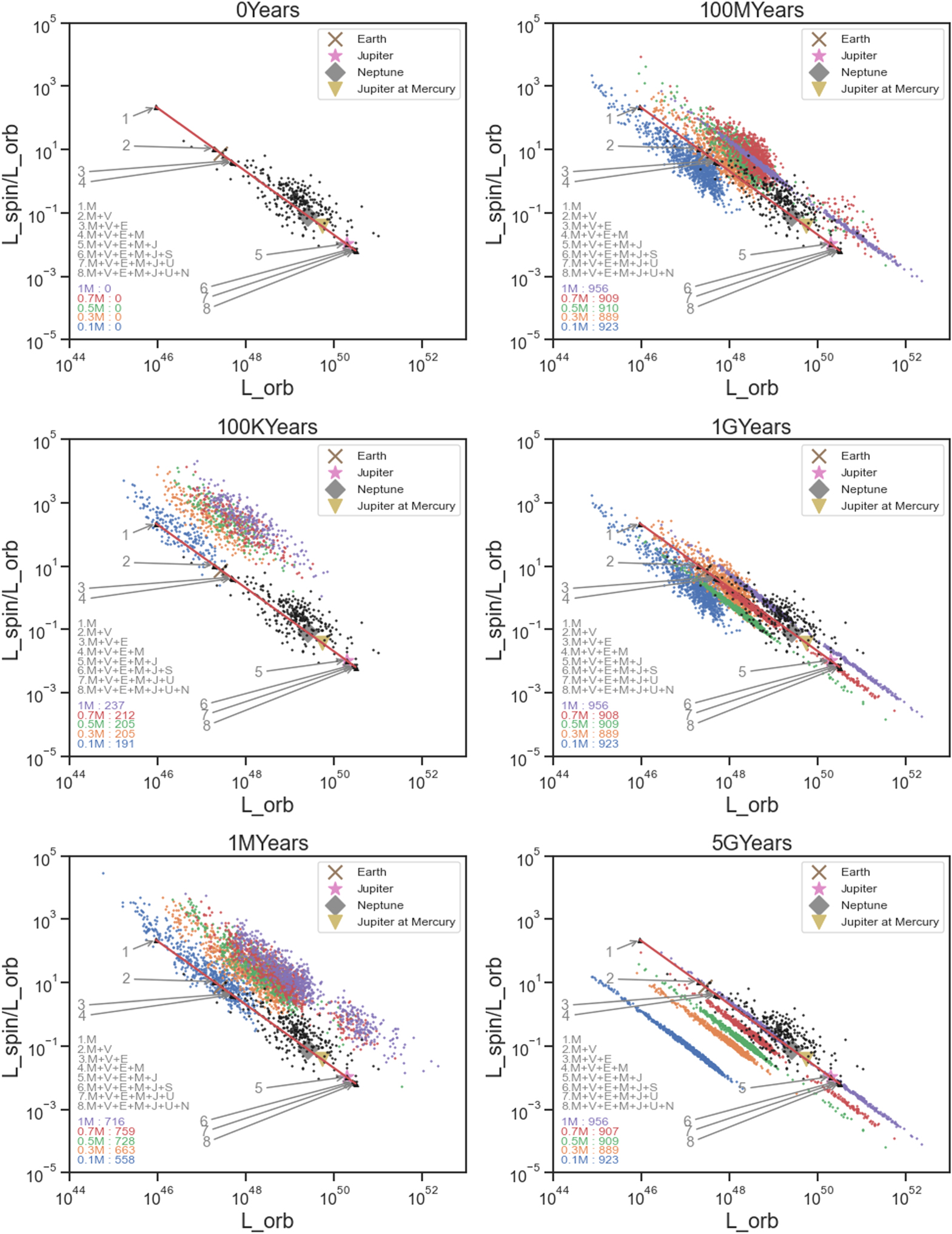

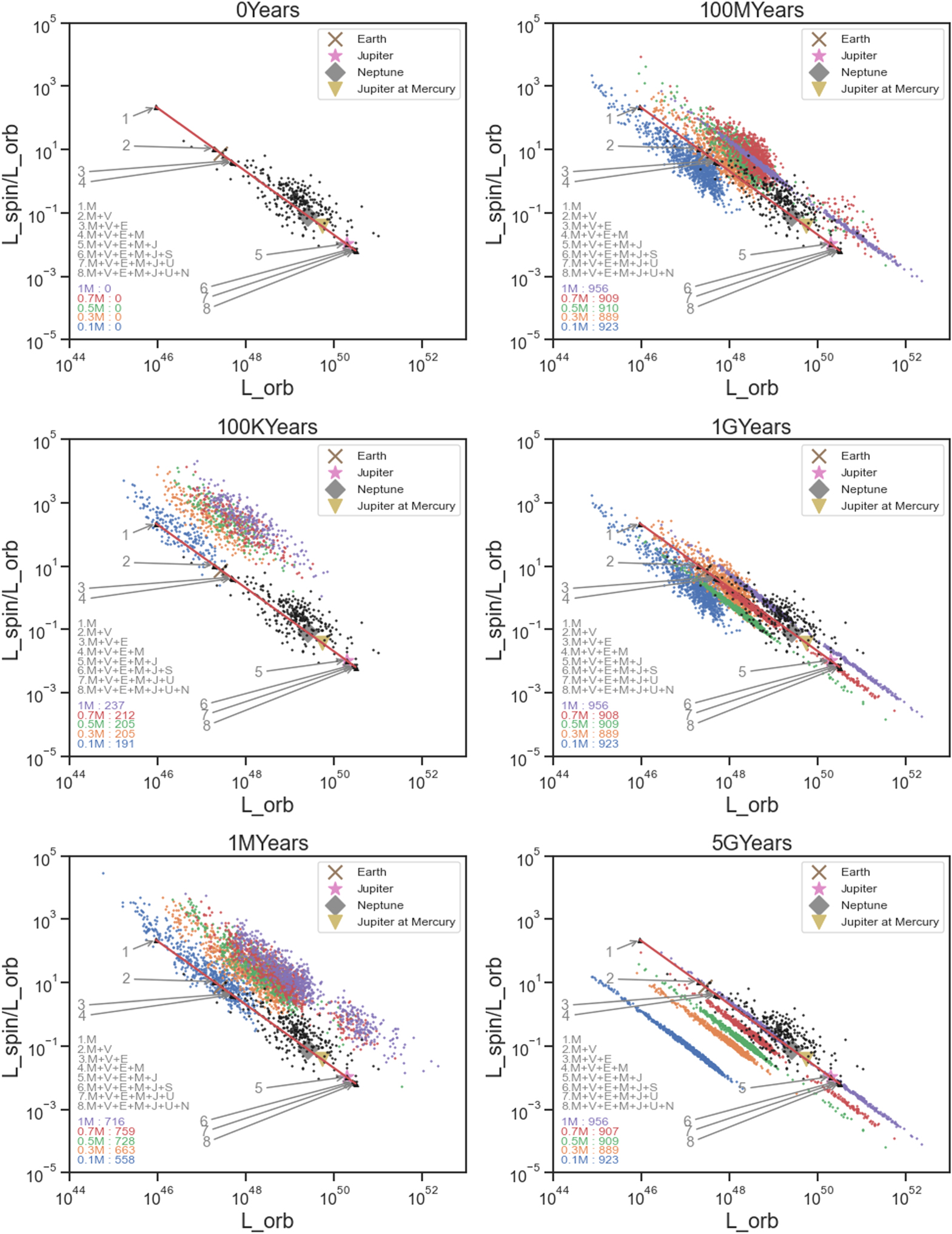

不同行星系统的角动量与轨道角动量的关系

太阳系中太阳角动量低、行星角动量高的现象并不否定星云吸积假说,而是反映了形成过程中复杂的物理机制,特别是磁场作用、恒星风和星云盘的动力学演化。现代数值模拟和观测进一步证实了这些机制的有效性,使得星云吸积假说在解释太阳系形成时更加完善。

传统解释:角动量转移机制

太阳系角动量分布问题的经典物理解释

sync 角动量转移机制概述

在星云吸积假说中,原始星云在坍缩时会因角动量守恒而加速旋转,理论上太阳作为坍缩的中心体应继承大部分角动量。然而,实际观测到的低角动量分布,可以通过以下物理机制共同作用来解释:

如何解释太阳仅拥有太阳系总角动量的0.5%-2%,而行星却占据了约98%的角动量?

磁场制动和角动量转移机制示意图:磁场线将角动量从中心恒星转移到周围物质

settings 主要角动量转移机制

早期太阳的强磁场与星云盘中的带电粒子相互作用,通过磁力线将角动量传递到外侧物质,导致太阳自转减慢,而星云盘获得更多角动量。

星云盘内部的湍流或粘性摩擦导致角动量从内侧向外侧重新分布。这种粘性作用使得物质向内迁移的同时,角动量向外传递。

星云盘中的不均匀密度(如螺旋臂结构)通过引力作用将角动量向外传递。这种引力相互作用导致角动量重新分布。

T Tauri阶段的强恒星风带走了部分角动量。特别是当带电粒子沿磁力线喷出时,会携带大量角动量,降低太阳的自转速率。

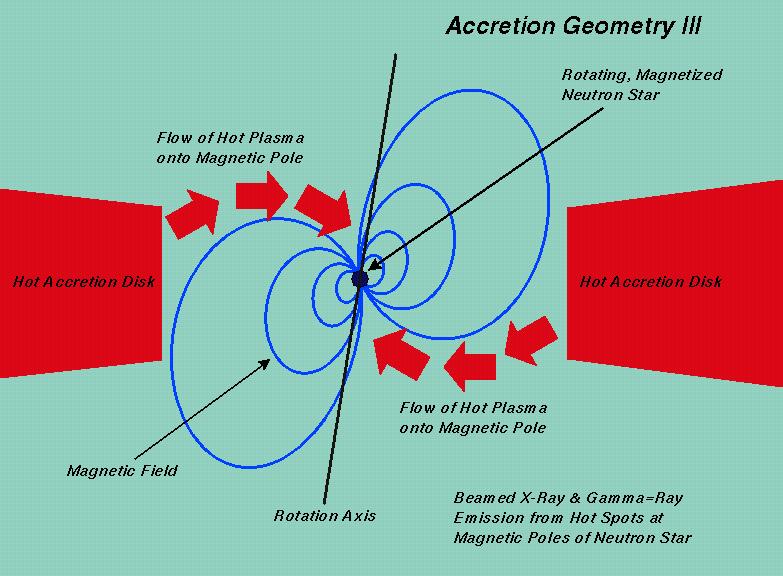

旋转磁化恒星及其周围吸积盘和磁场示意图:展示磁场如何连接恒星和周围盘

science 现代研究支持

现代天体物理学通过以下方式进一步支持了这些角动量转移机制:

现代计算机模拟(如MHD模拟,磁流体力学模拟)表明,磁场在星云坍缩中的作用至关重要。磁场可以有效将角动量从中心原恒星转移到外侧星云盘。

其他年轻恒星系统(如T Tauri星)的观测显示,它们在形成早期具有强烈的磁场和恒星风,这支持了角动量转移的机制。

星云吸积假说已被改进,加入了磁场、湍流和物质损失等机制。这些改进使理论能够更好地解释角动量分布的观测结果。

新的理论视角

超越传统解释的太阳系角动量分布新理论

lightbulb 传统解释的局限性

尽管传统解释(磁场制动、粘性耗散等)在一定程度上解释了太阳系角动量分布问题,但仍存在一些局限性:

传统模型难以完全解释为何太阳的自转角动量仅占太阳系总角动量的0.5%-2%,而行星却占据了约98%的角动量。

- check_circle太阳应继承大部分角动量

- check_circle行星从星云盘中形成

- check_circle需要复杂的角动量转移机制

- star重新思考太阳系形成过程

- star提供更直接的角动量分布解释

- star挑战传统宇宙学模型

psychology 新的理论模型

该模型认为行星是由于太阳超旋转而从太阳裂变出来的,这自然地解释了为什么行星拥有大部分角动量。Tom Van Flandern进一步扩展了这一理论,提出行星是在不同时间成对从太阳排出的。

该理论认为角动量不足的原始星云」掉队」形成了太阳系,太阳系原始星云角动量密度分布不均匀,形成了太阳系角动量分布的特征。这复述了拉普拉斯的星云环论点的假设。

基于超旋转核心和角动量守恒定律的宇宙学模型,提出超旋转暗物质核心是世界宏观结构创造和演化的主要参与者。该模型引入了新的暗物质粒子」Dions」和第五种基本力。

角动量转移机制示意图:展示旋转系统中的扭矩作用

compare_arrows 新理论的优势与挑战

这些新理论提供了更直接的角动量分布解释,不需要复杂的角动量转移机制。它们能够自然地解释为什么行星拥有大部分角动量,以及为什么不同行星具有不同的轨道特征。

- add_circle直接解释角动量分布

- add_circle解释行星成对现象

- add_circle解释共面和圆形轨道

- add_circle解释顺行旋转为主

- remove_circle缺乏充分观测证据

- remove_circle与现有宇宙学模型冲突

- remove_circle难以解释所有观测现象

- remove_circle需要更多数值模拟支持

最新观测数据

太阳系角动量分布的精确测量与分析

assessment 角动量分布数据

最新的研究表明,太阳系角动量分布问题比传统认知更为极端。通过精确计算太阳的转动惯量和考虑太阳系中所有天体的角动量,我们得到了以下数据:

使用Eggleton』s恒星演化程序计算太阳的转动惯量,进而求出太阳的自转角动量。

除了太阳的自转角动量和八大行星的轨道角动量,还考虑了小行星带、柯伊伯带、奥尔特云等天体的角动量。

太阳的自转角动量仅占太阳系总角动量的约0.0057%,比传统认知的0.5%-2%还要低得多。这一发现进一步强调了太阳系角动量分布问题的严重性。

pie_chart 角动量分布分析

太阳系中角动量的分布极不均匀,主要集中在行星系统中,特别是气态巨行星。以下是详细的角动量分布情况:

不同行星系统的角动量与轨道角动量的关系

在行星系统中,木星拥有约60%的行星轨道角动量,土星拥有约25%,而其他行星共同拥有剩余的15%。这种不均匀分布进一步凸显了太阳系形成过程中的角动量转移问题。

insights 数据意义与理论验证

这些精确的角动量数据对太阳系形成理论提出了严峻挑战,同时也为各种理论解释提供了验证基础:

不同时间尺度下,地球、木星、土星、海王星的角动量与轨道角动量的关系

精确的角动量数据支持了磁场制动、粘性耗散等传统角动量转移机制的有效性。同时,这些数据也为旋转裂变模型等新理论提供了验证基础,表明太阳系形成过程可能比传统星云假说更为复杂。

现代数值模拟(如MHD模拟)表明,这些精确的角动量分布数据可以通过考虑磁场、湍流和物质损失等复杂物理机制得到合理解释,进一步支持了改进后的星云吸积假说。

结论

太阳系角动量分布问题的综合理解

summarize 核心观点

太阳系中太阳角动量低、行星角动量高的现象并不否定星云吸积假说,而是反映了形成过程中复杂的物理机制。这一经典难题促使科学家深入探索太阳系形成的本质过程。

太阳系形成过程比简单模型更为复杂,涉及多种物理机制的相互作用。角动量分布异常是这些复杂机制共同作用的结果,而非理论本身的缺陷。

早期太阳的强磁场与星云盘中的带电粒子相互作用,通过磁力线将角动量从中心传递到外围物质,是解释角动量分布的关键机制。

T Tauri阶段的强恒星风带走了部分角动量,特别是当带电粒子沿磁力线喷出时,会携带大量角动量,降低太阳的自转速率。

星云盘内部的湍流、粘性摩擦和引力不稳定性导致角动量从内侧向外侧重新分布,进一步促进了角动量向外传递。

现代数值模拟和观测进一步证实了这些机制的有效性,使得星云吸积假说在解释太阳系形成时更加完善。

insights 理论发展与整合

随着研究的深入,科学家们对太阳系角动量分布问题的理解不断深化,传统解释与新理论视角相互补充,共同构建了更为完整的太阳系形成图景:

传统星云吸积假说与旋转裂变模型等新理论并非相互排斥,而是可以相互补充。在不同阶段和不同条件下,不同的机制可能起主导作用,共同塑造了太阳系的角动量分布特征。

现代计算机模拟(如MHD模拟)能够更准确地再现太阳系形成过程中的角动量转移,为理论提供了强有力的支持。这些模拟表明,多种物理机制的协同作用可以自然地产生观测到的角动量分布。

explore 未来研究方向

- arrow_right 更精确的年轻恒星系统观测,特别是T Tauri星的磁场和恒星风特性

- arrow_right 更高分辨率的数值模拟,包括磁场、湍流和辐射转移的耦合效应

- arrow_right 系外行星系统的角动量分布研究,验证太阳系角动量分布问题的普遍性

- arrow_right 实验室等离子体物理实验,模拟磁场制动和角动量转移过程