网友翻出福特基金会2024-2025年最新数据,对华总投入1754万美元,覆盖61个项目55个组织,其中境内组织25个。

武大作为重点合作高校,占其教育类资金15%-20%,年均约200-300万美元,重点流向法学、性别研究、司法公正等课题,还参与过西南高校贫困生能力提升项目。

其实福特基金会不是普通机构,它是美国老牌私人基金会,成立于1936年。传统资助方向就是性别平等、人权、司法改革等。比如20世纪80年代,它就开始资助中国的妇女研究项目 武大的法学院和性别研究中心在国内排名靠前,自然成为合作重点。

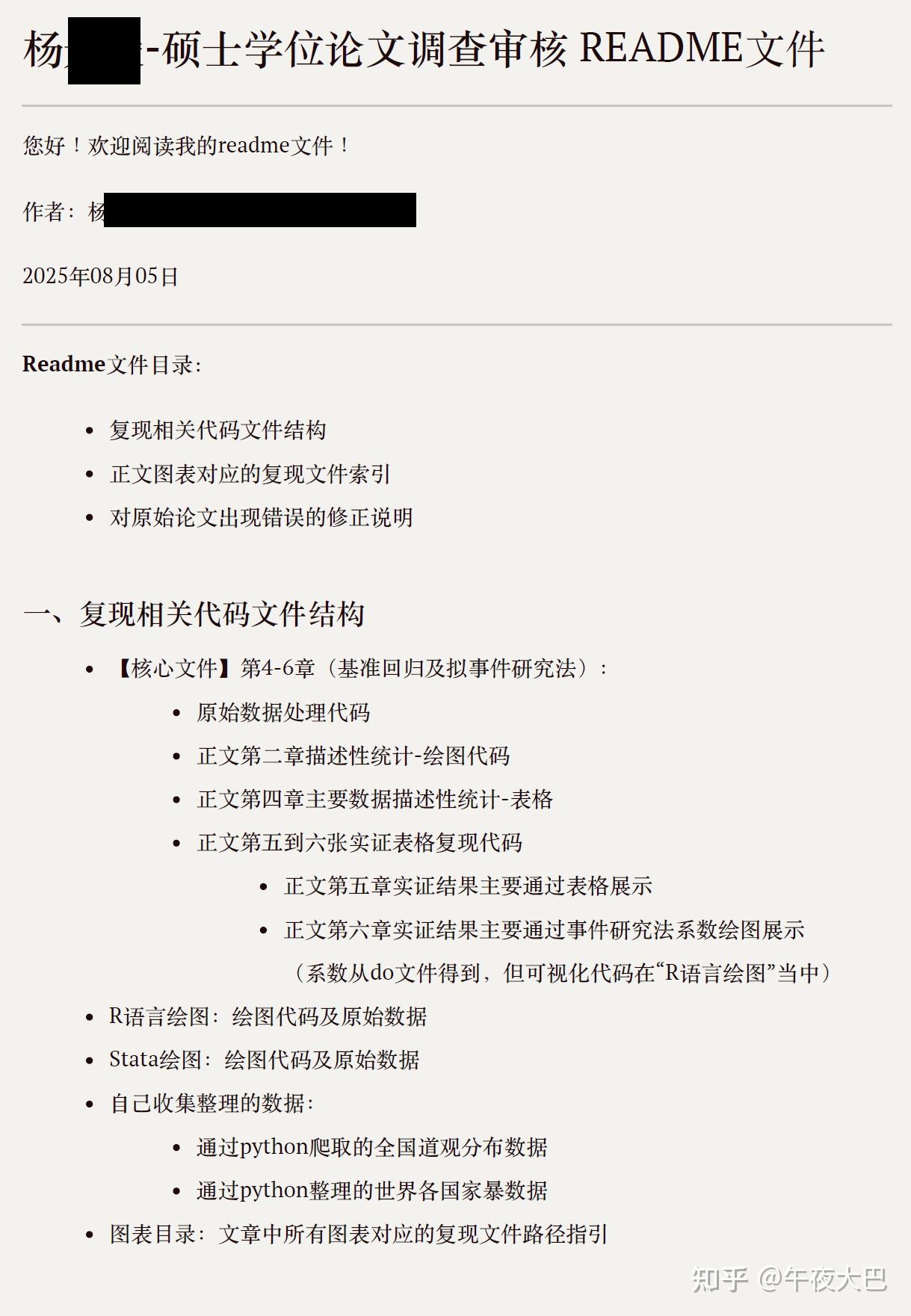

武汉大学杨景媛硕士论文调研报告

根据公开信息和网络讨论,杨景媛是武汉大学经济与管理学院2024届国际经济贸易专业硕士毕业生,其硕士学位论文标题为《中印生育行为影响家庭暴力的经济学分析》。该论文于2024年提交,并在知网等学术平台上公开可下载。以下是对该论文的调研总结,包括论文内容概述、研究方法、数据来源、关键发现,以及暴露出的疑点与争议。调研基于网络搜索结果和媒体平台讨论,旨在提供客观分析。

论文基本信息

- 作者:杨景媛

- 导师:郭汝飞(武汉大学经济与管理学院副教授)

- 学校与专业:武汉大学经济与管理学院,国际经济贸易专业

- 学位类型:硕士

- 提交时间:2024年

- 下载情况:截至2025年8月初,该论文在知网下载量已超过15万次,位居武汉大学论文下载榜首位,远超其他硕博论文。这主要是由于近期网络事件引发公众关注,导致下载量激增。

论文主要内容概述

论文探讨中印两国生育行为(如生育数量、性别偏好)对家庭暴力的影响,属于应用经济学范畴。结构大致如下:

- 摘要:论文认为生育行为会通过经济、社会和文化机制影响家庭暴力发生率。例如,生育男孩可能降低家庭暴力风险,而多生育或性别失衡可能加剧问题。研究强调政策干预的重要性,如改善女性教育和经济地位。

- 引言与文献综述:介绍家庭暴力的全球背景,引用中印两国数据,讨论生育政策(如中国「一孩政策」历史和印度性别选择性堕胎)的影响。文献综述涉及经济学模型,如博弈论和家庭资源分配理论。

- 理论框架:构建模型分析生育决策如何影响家庭权力动态,导致暴力行为。

- 实证分析:使用计量经济学方法检验假设。

- 结论:建议政策改革,如加强性别平等教育和反暴力立法,以缓解生育行为引发的家庭问题。

论文长度约数十页,包含图表、数据回归分析和政策建议。整体主题聚焦发展经济学与性别研究交叉领域。

研究方法与数据来源

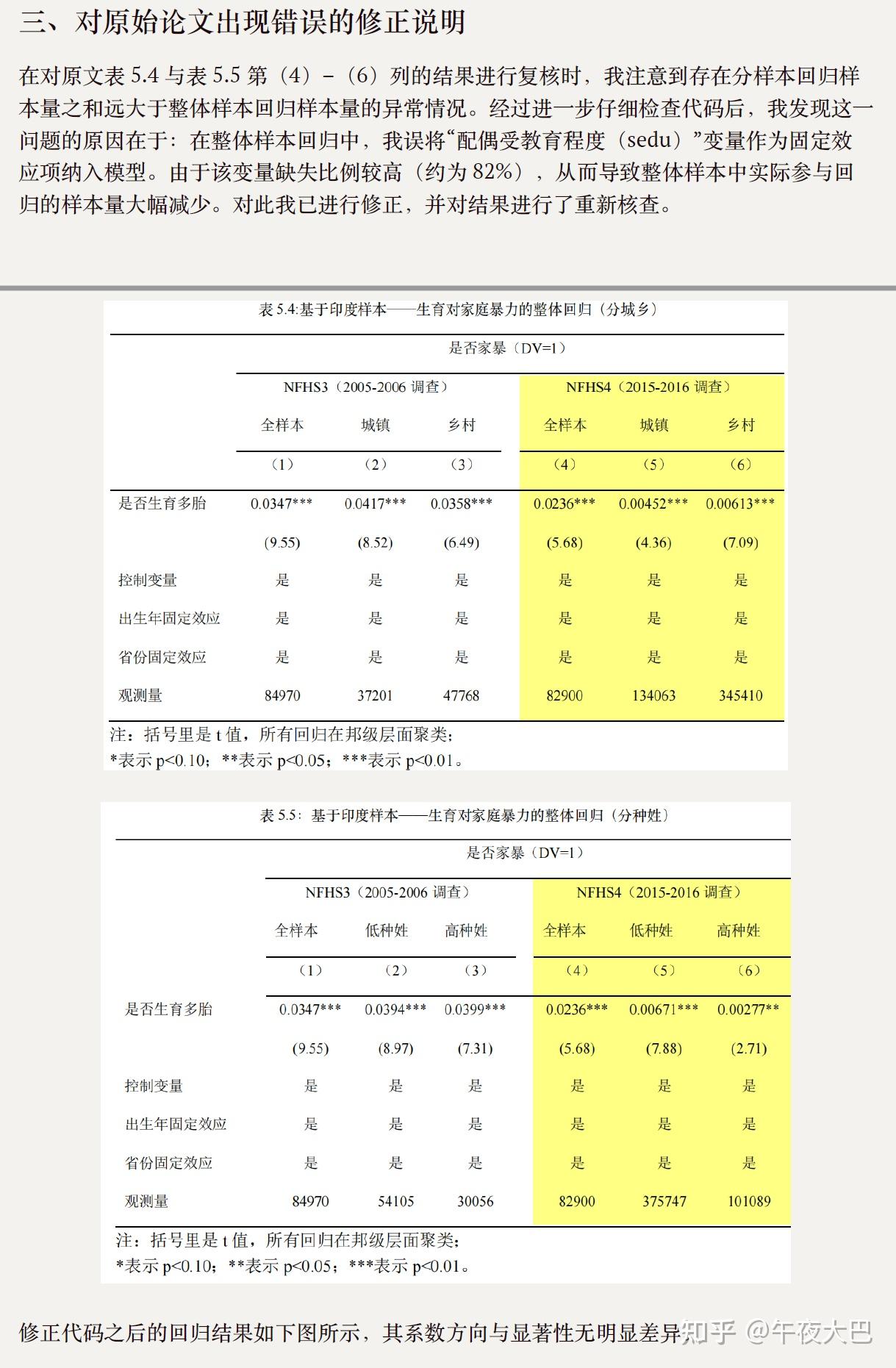

- 方法:采用实证经济学方法,包括描述性统计、OLS回归、工具变量(IV)估计和稳健性检验。论文使用面板数据分析中印两国家庭暴力的相关性。

- 数据来源:主要来自公开数据库,如中国家庭追踪调查(CFPS)、印度国家家庭健康调查(NFHS),以及世界银行、联合国等国际组织数据。部分数据涉及问卷调查和二手统计。

- 模型:构建生育行为作为自变量,家庭暴力作为因变量的回归模型,控制变量包括教育水平、收入、城乡差异等。

这些方法在经济学论文中较为常见,但执行中存在争议(详见下文疑点)。

关键发现

- 生育更多子女可能增加家庭暴力风险,尤其在资源有限的家庭。

- 性别偏好(偏好男孩)在中印两国加剧暴力,特别是印度性别失衡问题。

- 政策影响:中国生育政策放松后,暴力发生率有下降趋势;印度需加强女性赋权。

- 结论强调:通过教育和经济干预,可缓解生育行为对暴力的负面影响。

这些发现试图提供政策启示,但被指缺乏原创性和严谨性。

暴露出的疑点与错误

该论文因近期武汉大学图书馆诬告事件(杨景媛为当事人)而被网友深度剖析,暴露大量问题,被指涉嫌学术不端。以下是主要疑点(基于网络曝光和GitHub仓库记录):

- 数据编造与计算错误:

- 低级算术错误:如「2.1 + 3.2 = 5.4」(实际为5.3)、「0.534 ≈ 0.54」(四舍五入不当)、「5.4 – 3.2 = 2.1」(逻辑混乱)。

- 数据不一致:如印度人口数据「103亿下降到103亿」(无变化却称下降)、百分比错误(如「0.01% = 1:1000」)。

- 拟合问题:回归结果疑似强行拟合,相关系数异常(如R²值过高但解释力弱)。

- 抄袭与引用不当:

- 大段逐字抄袭他人文章,如抄袭人民公安大学2023年文章《印度反家庭暴力的实践与成效》(湖南省学位项目成果),未规范引用。

- 文献重复:同一引用多次出现,格式混乱;部分参考文献不存在或链接无效。

- 疑似AI生成:英文摘要中出现中文「关键词」字样,疑用翻译软件或AI工具生成内容。

- 逻辑与表述问题:

- 错别字与语病:如「家庭暴力」表述不一致、符号使用错误(e.g., 数学公式中符号混淆)。

- 事实错误:中印数据来源混淆,如将中国数据套用印度情境;结论缺乏实证支持。

- 方法论缺陷:样本选择偏差、工具变量无效,导致结果不可靠。

这些问题被网友汇总在GitHub仓库(如zouzhekang/YJYpaper),并通过Bilibili视频和知乎专栏传播。网友质疑:如此低质量论文如何通过盲审、答辩和学校审核?

公众反应与后续

- 网络争议:论文问题曝光后,引发大规模讨论。X平台上,多位用户(如@JawenZhu、@LCA176232)指责学术不端,呼吁武汉大学调查并撤销学位。部分帖子称杨景媛已赴香港浸会大学读博,建议向该校举报。

- 学校回应:武汉大学校长张平文表示「学校正在处理中,要等上级的安排」。官方通告称未关注到质疑,但网友质疑审核机制松懈,甚至呼吁对近10年文科论文倒查。

- 相关事件:论文争议源于杨景媛在图书馆诬告案中的角色(她起诉男生性骚扰败诉),网友视其为「搬起石头砸自己的脚」。部分讨论涉及性别议题,但焦点在学术诚信。

- 潜在影响:若属实,可能导致学位撤销、导师问责。网友已向香港浸会大学举报,事件仍在发酵。

总体而言,该论文疑点重重,反映出可能存在的学术审核漏洞。建议通过官方渠道(如知网)获取原文进一步验证。

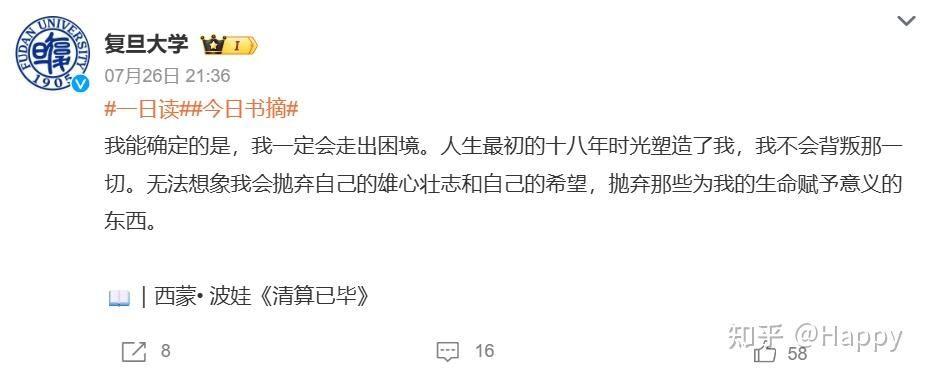

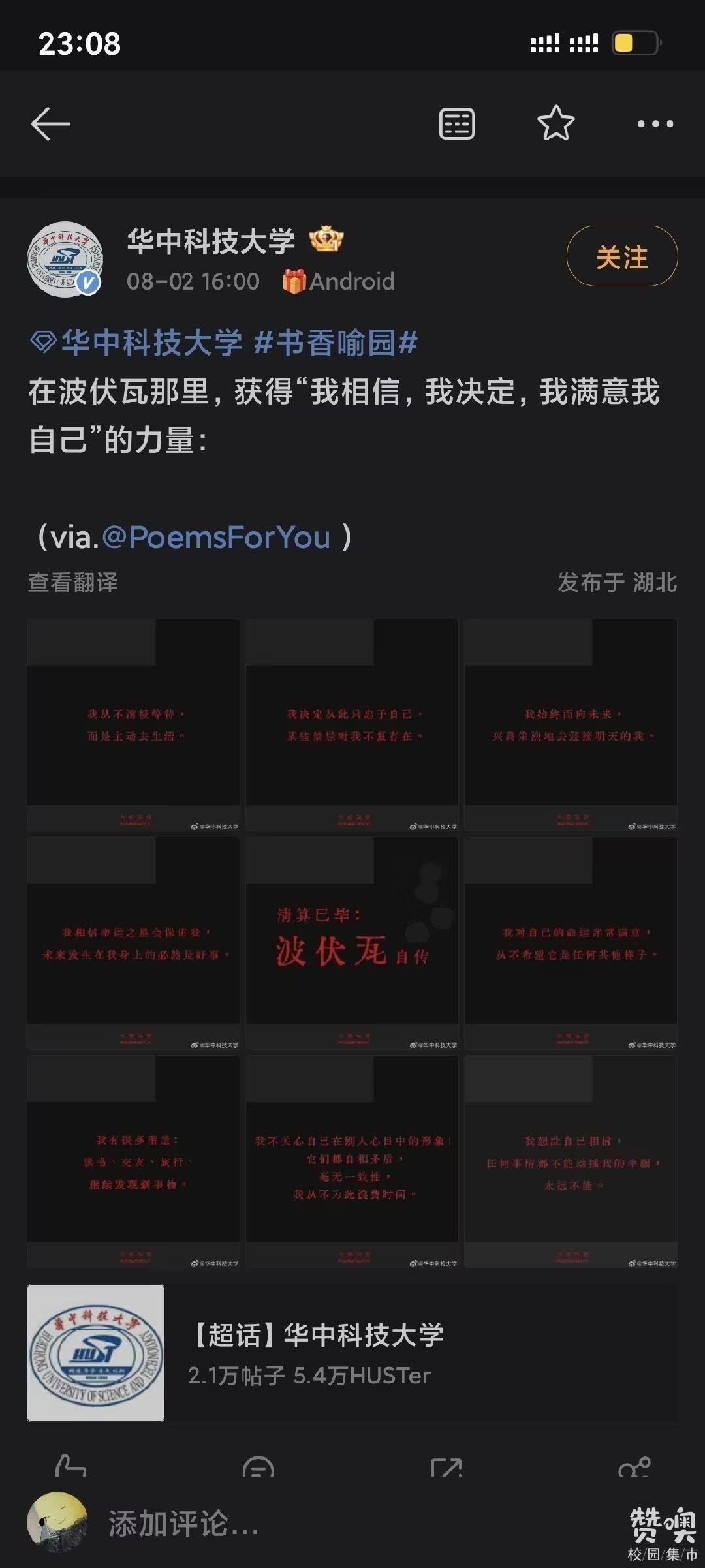

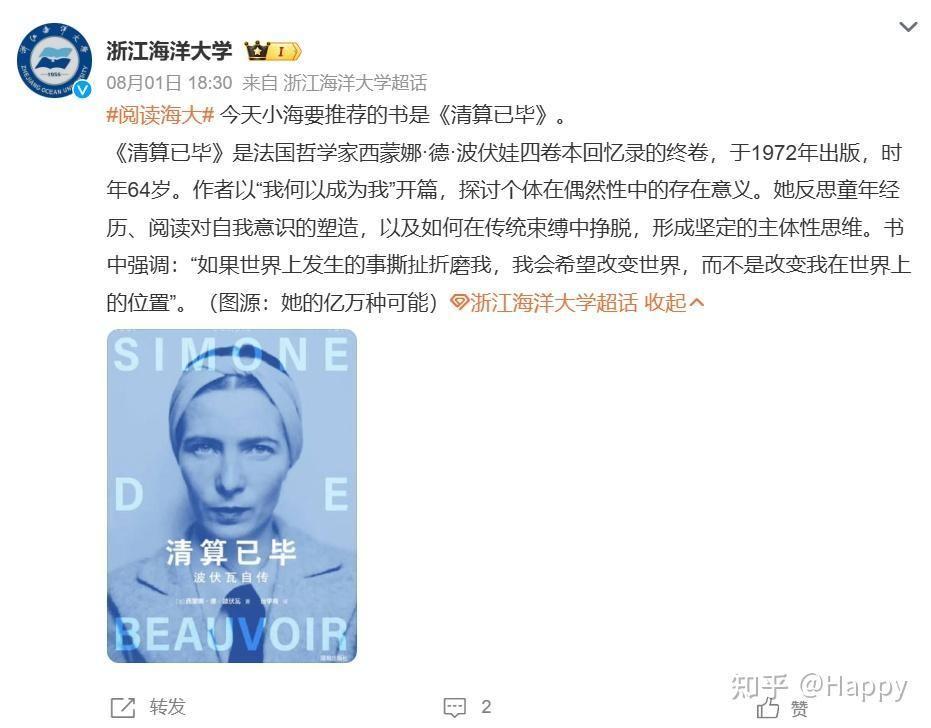

关于华中科技大学、哈尔滨工程大学、复旦大学、郑州大学等高校在微博发布西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)名言并标注「清算已毕」的现象,以下是基于公开信息和网络讨论的分析,力求客观、理性,并结合背景提供解读。调研还包括其他可能涉及的大学,回应补充邀请。

事件背景

2025年8月1日前后,复旦大学、华中科技大学、哈尔滨工程大学、浙江海洋大学等高校官方微博(部分已删除)发布了波伏娃的语录,部分明确提及《清算已毕》(Les comptes sont réglés,波伏娃作品或相关短语),引发广泛关注。这一行为被认为与武汉大学图书馆诬告事件(涉及杨景媛)有关,疑似高校官微通过发布波伏娃语录表达某种立场。波伏娃作为法国哲学家和女权主义者,其作品《第二性》广为人知,但其二战期间与纳粹的争议历史也常被提及,增加了讨论的复杂性。

波伏娃是个什么人?从其光荣事迹来看,是二战时勾结纳粹,给希特勒和纳粹歌功颂德,出卖自己的法兰西国家,对着日耳曼男人跪舔,甚至组织慰安妇犒劳党卫军的货色。

波伏娃后来还有一个洗白的身份,叫女权主义者。

当然,这些西方内部的滥觞,我们中国正常人是不了解的。不过也正因为如此,这货才「有幸」在这个特殊的时间点,登上各大高校官微。

事件概况

- 涉及高校:除用户提到的华中科技大学、哈尔滨工程大学、复旦大学、郑州大学外,网络信息显示浙江海洋大学也发布了类似内容。暂未发现其他高校明确参与,但网友提到可能还有未公开的学校(如通过非官微渠道)。欢迎补充具体高校名称及证据。

- 微博内容:各高校发布的波伏娃语录内容不完全一致,但多涉及女权主义或性别平等主题,部分标注「清算已毕」。具体语录未在搜索结果中完整呈现,因部分微博已删除。

- 时间点:集中于2025年8月1日前后,紧随武汉大学事件发酵,疑为联合行动。

- 后续动态:截至2025年8月4日,相关微博大多被删除,引发网友猜测是迫于舆论压力或校方内部审查。

分析与解读

1. 行为动机推测

- 支持女权主义立场:波伏娃是女权主义代表人物,高校官微可能借其语录表达对性别议题的支持,尤其在武汉大学事件(杨景媛诬告案)引发性别对立讨论后,试图传递某种「清算」或「正义已伸张」的信号。

- 跨校串联可能性:X平台和知乎讨论认为,这可能是高校女权组织或新媒体运营团队的联合行动,背后或有「更高一层的领导力量」协调。网友担忧这反映了女权主义在高校的组织化程度,且「完全不怕暴露」。

- 新媒体管理问题:部分观点指出,高校官微管理混乱,可能是底层员工(多为女性)未经严格审核擅自发布。此类行为或因缺乏「三审制」而失控,凸显高校新媒体运营的漏洞。

2. 波伏娃争议背景

- 正面形象:波伏娃的《第二性》是女权主义经典,倡导女性解放和性别平等,深受学术界和部分公众推崇。

- 负面争议:网络讨论(尤其X平台)提及波伏娃二战期间与纳粹的复杂关系,类比其为「抗日战争期间号召妇女给侵略者当慰安妇」,认为其道德立场有瑕疵。高校选择其语录被部分网友视为「引狼入室」或「崇洋媚外」。

- 文化差异:波伏娃的西方女权主义框架在中国语境下可能引发误解,尤其在当前性别议题敏感的背景下,易被解读为挑动对立。

3. 社会反响

- 支持声音:部分网友认为高校发布波伏娃语录是支持性别平等的积极信号,反映学术界对女性议题的关注。

- 批评声音:更多网友质疑高校官微的「串联」行为,认为其政治化倾向明显,可能受「境外势力」或女权组织操盘,意在撕裂社会。部分人呼吁教育部介入调查,甚至要求彻查高校学术和宣传体系。

- 后续影响:微博删除被解读为校方应对舆论压力的表现,但也有人认为这掩盖了更深层次的问题,如高校内部是否存在系统性的意识形态渗透。

4. 补充高校情况

根据搜索结果和X平台信息,暂未确认郑州大学官微明确发布波伏娃语录,可能是网友误传或非官微账号所为。浙江海洋大学被多次提及,确认参与发布,微博后被删除。其他高校(如武汉大学本身)未见直接证据发布类似内容,但因事件关联被频繁讨论。若读者有进一步信息(如具体高校官微截图或链接),可提供以完善分析。

评价与思考

- 问题与风险:

- 缺乏审查:官微发布敏感内容未经严格审核,反映高校新媒体管理混乱,可能被个人或小团体利用,损害学校声誉。

- 争议人物选择:波伏娃的复杂历史背景使其语录易被误读或攻击,高校未充分考虑中国语境的接受度。

- 串联疑云:若真为跨校联合行动,需警惕背后是否有组织化操盘,可能引发更大社会争议。

- 建议:

- 高校应加强官微内容审核,落实「三审制」,避免个人情绪化操作。

- 教育部或相关机构可调查事件,澄清是否涉及不当组织行为。

- 公众讨论应聚焦事实,避免过度阴谋化解读,以免加剧性别对立。

欢迎补充

若有遗漏高校或更多细节(如具体微博内容、截图、其他学校参与证据),欢迎提供。我将进一步核实并更新分析,确保信息准确。当前信息受限于公开数据和网络讨论,部分内容可能存在偏差,建议读者通过官方渠道(如高校官网或知网)验证。

结论

华中科技大学、哈尔滨工程大学、复旦大学、浙江海洋大学等发布波伏娃语录并标注「清算已毕」的行为,表面看是响应社会热点,实则暴露出高校新媒体管理漏洞和意识形态争议风险。在武汉大学事件背景下,此举被放大解读为性别议题的延伸,引发广泛争论。事件反映了高校在处理敏感议题时的复杂处境,需谨慎平衡学术表达与社会影响。

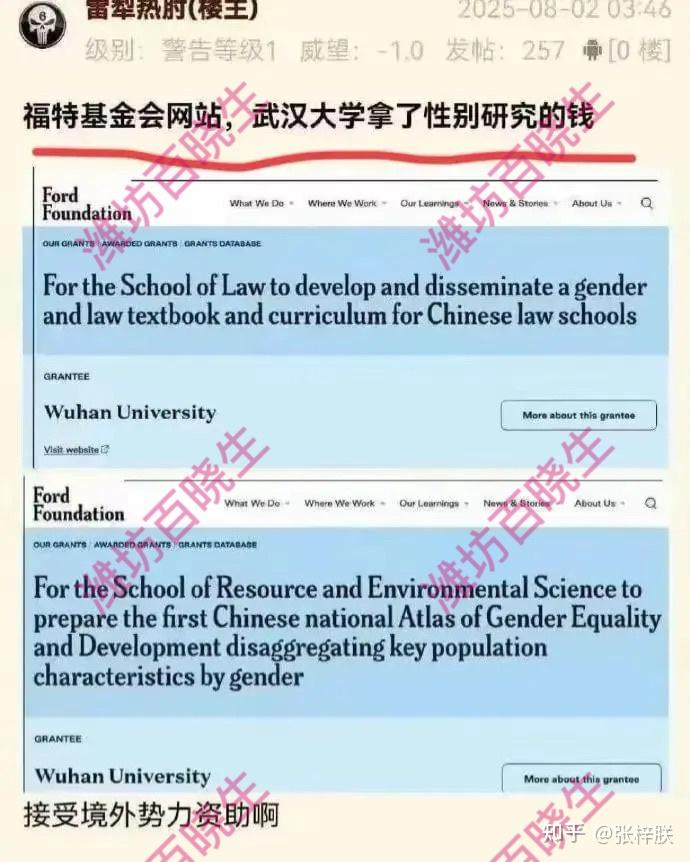

福特基金会对武汉大学资助历史调研报告

本报告重点调研福特基金会(Ford Foundation)对武汉大学(Wuhan University)的资助历史,尤其优先从福特基金会官方网站提取信息。调研基于官方网站的资助数据库(Grants Database,自2006年起记录)、相关PDF报告以及网络搜索补充。福特基金会官网显示,自2006年以来,武汉大学及其附属机构共收到至少5笔直接资助,总额超过46万美元,主要聚焦性别平等、环境保护、法律教育和弱势群体权益等领域。这些资助多为项目导向,支持学术研究、教材开发和政策倡导。以下按时间顺序总结关键资助细节,并分析整体历史背景。注意,官网数据库主要覆盖2006年后记录,更早资助需通过间接来源推断。

整体历史概述

- 早期历史(20世纪80-90年代):福特基金会自1980年代起在中国开展活动,累计对中国资助超过2.75亿美元,重点支持教育、社会公正和经济发展。虽无官网直接记录,但间接证据显示福特基金会曾赞助武汉大学学者个人项目。例如,1991年,武汉大学经济与管理学院教授严鹏飞(Yan Pengfei)获福特基金会资助,作为高级访问学者赴美国密歇根大学交流。这反映了基金会早期通过个人奖学金支持中国高等教育国际化的模式。

- 2006年后系统记录:官网Grants Database显示,武汉大学自2006年起收到4笔直接资助,另有1笔给其下属中心。资助主题多与性别议题、环境和人权相关,体现了基金会在中国推动社会公平的优先领域。总资助额约46.5万美元(不包括早期)。这些项目往往涉及教材开发、研究出版和培训,支持中国学术机构融入全球议题。

- 近期动态:官网未显示2020年后新资助,可能因基金会战略调整(如转向全球不平等议题)或数据库更新滞后。中国整体资助历史见官网PDF报告,强调与政府、研究者和非营利组织的合作,但未具体提及武汉大学近期项目。

具体资助项目列表(按时间顺序)

使用表格呈现官网提取的资助细节,包括项目ID、金额、时间和描述。数据主要来自fordfoundation.org的Grants Database。

| 项目ID | 受助机构 | 金额(美元) | 批准/起始/结束日期 | 项目描述 |

|---|---|---|---|---|

| 105339 | 武汉大学资源与环境科学学院 | 未明确(估计数万美元) | 约2006-2018(具体日期未详) | 为资源与环境科学学院准备中国首部全国性别与环境地图集(Atlas of Gender and Environment),支持性别视角下的环境研究。 |

| 112346 | 武汉大学法学院 | 36,724 | 批准:2009年9月;起始:2009年10月;结束:2012年5月 | 为法学院开发并传播性别与法律教材和课程,针对中国法学院校,提升性别平等法律教育。 |

| 116336 | 武汉大学 | 46,070 | 批准:2011年12月;起始:2011年12月;结束:2013年6月 | 支持学校整体项目,具体细节未详,但可能涉及教育或社会研究扩展。 |

| 116322 | 武汉大学弱势群体权益保护中心(Center for Protection for the Rights of Disadvantaged Citizens of Wuhan University) | 242,677 | 批准:2012年3月;起始:2012年3月;结束:2014年2月 | 为中心提供法律援助给贫困和弱势群体,并开展研究、培训和宣传,推动权益保护。该中心隶属武汉大学,是唯一一笔给附属机构的资助。 |

| 120044 | 武汉大学 | 140,000 | 批准:2013年4月;起始:2013年5月;结束:2015年12月 | 支持学校项目,具体未详,可能延续性别或环境主题的研究和应用。 |

- 总计:官网显示4笔直接给武汉大学,1笔给其中心,总额约465,471美元(部分金额基于汇总)。信息可能不完整,官网注明「可能不代表全部资助」。

分析与争议

- 主题聚焦:资助多集中在性别平等(gender equality)和弱势群体权益上,体现了福特基金会在中国旨在影响中国高等教育课程。

- 更广背景:福特基金会在冷战时期(1950s起)通过文化援助进入亚洲,包括中国,支持教育和研究。但在中国,早期资助多为个人学者交流,后转向机构项目。网络讨论提及基金会与中国高校合作的「文化冷战」维度,但官网未涉及争议。

- 局限性:官网数据库自2006年起,未覆盖更早历史(如1980s)。无证据显示近期(2020后)新资助,可能因地缘政治影响。补充来源如学者简历显示零星个人资助,但非机构级。

结论与建议

福特基金会对武汉大学的资助历史以2000年代后为主,官网记录清晰但有限,总额适中,聚焦社会议题。该基金会在中国有悠久历史,但具体到武汉大学的项目相对零散。若需更早或完整细节,建议直接访问fordfoundation.org 的Grants Database进行关键词搜索,或联系基金会查询档案。本报告基于公开数据,欢迎补充信息。

作者:午夜大巴

链接:https://www.zhihu.com/question/1936028828150522042/answer/1936512059140444319

来源:知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。