引言:风起于青萍之末

在人类文明的长河中,某些思潮的涌现与社会结构的变迁,宛如投入平静湖面的一颗石子,其激起的涟漪,往往以超乎预料的方式扩散,触及国家乃至文明的根基。我们是否曾想过,一种社会运动,在其演化的某个阶段,可能成为撬动一个国家传统面貌的杠杆,甚至,成为一种「加载器」,导向一种全新的、乃至令人惊异的未来形态?这并非危言耸听的臆想,而是基于对某些社会现象观察后,一个引人深思的命题。本文将聚焦于一个大胆的假设——特定语境下的「女权」思潮,在其「疯狂发展」的轨迹中,是否可能无意间为另一种截然不同的文化形态——例如伊斯兰化——铺平了道路?而浪漫之都法兰西,又为何会成为这一惊人叙事的中心舞台?

注解: 「女权」 (Feminism) 在此处的探讨,并非指代广义上追求性别平等的运动,而是特指参考文献中所暗示的某种被认为是「疯狂发展」的特定表现形式或阶段。这种表述本身带有强烈的批判色彩和特定立场,本文旨在探讨此立场下的逻辑推演。

🌍 第一章:法兰西的黄昏?——当浪漫之都遇见信仰的潮汐

法兰西,一个在世人眼中与自由、浪漫、启蒙精神紧密相连的国度,一个孕育了伏尔泰、卢梭、雨果,并以其精致文化和世俗化传统自傲的民族。然而,一幅异于传统印象的画卷,正在一些观察者的眼中徐徐展开。参考文献中的数据显示,法国的穆斯林人口已占据总人口的10%,这本身就是一个不容忽视的社会结构变化。但更为引人注目,或者说,在某些解读中更具「指标意义」的,是新生儿的命名趋势。

据称,法国新生儿中,以伊斯兰姓名命名的比例已攀升至20%以上。这是一个令人咋舌的数字,它如同一面棱镜,折射出未来人口构成的潜在图景。「穆罕默德」这个名字,在法国新一代中最常用,这不仅仅是一个文化符号的流行,更被解读为一种深刻的人口结构和文化认同的此消彼长。

注解: 人口结构的变化是社会发展的常态。一个国家的人口构成受到出生率、死亡率、移民等多种因素的复杂影响。新生儿命名习惯的变化,确实可以在一定程度上反映文化影响力的变迁和族群繁衍的趋势,但其解读需要非常谨慎,避免过度简化和标签化。

想象一下,塞纳河畔的咖啡馆里,空气中弥漫的不再仅仅是咖啡的醇香与法式香颂的慵懒,或许还夹杂着宣礼塔隐约的呼唤。街头的时尚风景线,除了优雅的仕女,是否也会逐渐增加身着传统服饰的身影?参考文献的作者以一种近乎宿命论的口吻断言:「女权运动的大本营和精神圣地,浪漫爱情文化的发祥地未来变成女性个个身披黑袍的法兰西斯坦已经是必然了。」

「法兰西斯坦」,这是一个极具冲击力和争议性的词汇。它描绘了一个文化彻底转型的法国,一个从世俗化、西方化的「法兰西」到伊斯兰文化主导的「斯坦」的转变。这种预言的背后,是对现有趋势线性外推的极致想象,也是对国家身份认同持久性的一次深刻质疑。高卢雄鸡的图腾,是否会在未来的某一天,被新月所悄然取代?这幅略显黯淡的图景,构成了我们后续探讨的沉重背景。

⚖️ 第二章:失衡的天平?——「女权」的极限与文明的转向

参考文献的核心论点,如同一把锋利的解剖刀,直指一个敏感而复杂的问题:某种被定义为「疯狂发展」的「女拳」(为贴合参考文献,此处沿用其表述,尽管该词在公共讨论中带有贬义色彩),与一个国家可能的「伊斯兰化」之间,是否存在着某种隐秘的因果链条?

注解: 「女拳」是近年来网络上出现的用语,常带有负面含义,用以批评某些被认为是极端或不合理的女性权利主张或行为。它与学术界和社会运动领域广泛讨论的「女权主义」 (feminism) 在内涵和外延上均有显著差异,后者是一个涵盖多种理论和实践的复杂体系,旨在追求性别平等。 [1][2]

要理解这一论断,我们或许需要跳出传统的地缘政治或单纯的宗教传播视角,进入一种社会内部动力学的审视。参考文献的逻辑似乎是这样的:当一种以个体权利、自由解放为核心诉求的思潮,在其发展过程中,如果突破了某种社会普遍认知的「平衡点」,或者说,当其主张在某些方面被推向极致,可能会导致社会原有价值观、家庭结构、性别角色乃至整体凝聚力的松动或解构。

这就像一个生态系统,当某个物种过度繁衍,打破了原有的生态平衡,就可能为外来物种的入侵创造条件。参考文献的作者认为,「女拳疯狂发展到最后必然迎来伊斯兰化」。这其中的「必然」二字,掷地有声,却也充满了需要细致审辩的跳跃。

这种观点认为,当传统社会结构和价值观受到极致的个体自由主义冲击后,可能会出现一种「真空」或「脆弱」状态。此时,如果存在一个组织严密、信仰坚定、具有强大文化向心力和高生育率的社群,它就可能凭借其内部的稳定性和扩张力,逐渐填补这种「真空」,改变社会的面貌。

我们可以想象一个场景:在一个极度强调个体原子化和传统约束消解的社会氛围中,家庭作为社会基本单元的纽带作用被削弱,代际传承的文化基因变得模糊。此时,另一种强调集体、传统、家庭价值和信仰纪律的文化体系,凭借其强大的内部凝聚力和对信众的规范能力,反而可能显示出更强的「生存优势」和「扩张潜力」。

这并非是对任何一种文化或宗教的褒贬,而是试图理解参考文献作者眼中,两种不同社会力量在特定条件下的互动逻辑。一方是不断寻求突破既有框架、强调个体解放的「女权」的某种极端化表现;另一方则是具有高度组织性和明确行为规范的伊斯兰文化。在法国这个特定的「实验室」中,这两股力量的相遇,被参考文献的作者解读为一种此消彼长的动态过程。

⚙️ 第三章:「加载器」隐喻——一种社会变迁的动力学模型

最为惊世骇俗的,莫过于参考文献中提出的「女拳就是新时代的伊斯兰化加载器」这一论断。这个比喻极具挑衅性,它将一种社会思潮的功能,类比为计算机程序安装过程中的「加载器」 (loader)——一个看似中立,实则为特定结果服务的工具。

注解: 「加载器」 (Loader) 在计算机科学中,是指操作系统中负责将程序从存储介质加载到内存中,并准备好执行的模块。它本身不产生内容,但为后续程序的运行提供必要条件。此处的比喻,意指某种社会现象为另一种社会形态的出现创造了条件。

这个「加载器」是如何工作的呢?根据前文的分析,我们可以推测其可能的「作用机制」:

- 价值观的解构与重塑:参考文献暗示,当「女权」思潮发展到某种「疯狂」阶段,它可能会过度强调个体权利,挑战甚至瓦解传统的家庭观念、性别角色认知以及与之相关的社会责任感。这种解构,如果未能及时被新的、能够维系社会整体性的主流价值观所填补,就可能导致社会核心价值的模糊化和多元化到碎片化的转变。

- 社会凝聚力的削弱:传统的社会纽带,如家庭、邻里、乃至更广义的民族文化认同,在极致的个体化浪潮中可能被削弱。当社会从一个个紧密联结的社群,逐渐演变为原子化的个体集合时,其整体抵御外来文化冲击或内部结构性变迁的能力可能会下降。

- 人口结构的潜在变动:虽然参考文献没有直接阐述「女权」如何影响生育率,但通常的社会观察和研究表明,在一些高度强调女性职业发展和个体实现的社会阶段,生育率可能会面临下降的压力。如果本土族群的生育率持续走低,而特定移民社群保持相对较高的生育率(如参考文献中关于法国新生儿命名的暗示),那么长期以往,人口结构的变化将是不可避免的。这为「加载」新的文化主体提供了人口基础。

- 文化上的「不设防」?:在一个极度推崇「多元化」和「包容性」,甚至可能对任何形式的「文化优越论」都持批判态度的社会氛围中,对于外来文化的强势扩张,社会可能缺乏有效的「文化防御」机制。当批评和反思主要指向自身传统,而对其他文化的潜在挑战保持沉默或「宽容」时,天平就可能发生倾斜。

这个「加载器」模型,实际上描绘了一种「文化让位」或「文明演替」的可能路径。它并非指「女权」主动拥抱或推崇伊斯兰化,而是认为其在特定发展阶段的某些客观后果——如社会结构的松动、传统价值观的式微、人口比例的变化——为伊斯兰文化的渗透和扩展,提供了前所未有的「机会窗口」。

这就像一艘船,如果船员们专注于改造船只内部的房间分配,甚至拆除了某些隔板以追求更大的「个体空间」,却忽视了船体可能出现的裂痕和风暴的来临,那么最终的结果可能是整艘船的倾覆或被另一种力量所主导。

⏳ 第四章:十字路口的迷思——历史的偶然还是必然的宿命?

将法国的未来描绘为「法兰西斯坦」,并将某种形式的「女权」指认为其「加载器」,这无疑是一种极具冲击力的叙事。它迫使我们思考:一个国家的命运,在多大程度上是由其内部的社会文化思潮所塑造?历史的演进,究竟是充满了偶然性的随机游走,还是在某些深层逻辑驱动下的必然归宿?

参考文献的观点,显然倾向于后者。它暗示了一种历史的「铁律」——当社会内部的某些平衡被打破,当传统的「免疫系统」被削弱,外部的或潜藏的「强势文化」就有可能乘虚而入,重塑一切。

然而,这样的线性推论是否过于简化了复杂的现实?

- 社会系统的韧性与调适:任何一个成熟的社会,都具有一定的自我修复和调适能力。法国作为一个拥有深厚历史底蕴和强大国家机器的现代国家,其面对内外挑战时的应对策略和能力,不应被低估。社会思潮的演变也并非单向道,一种趋势的极端化,往往会催生反向的制衡力量。

- 「女权」的多样性与演化:将「女权」或「女拳」视为一个同质化的、单向度发展的概念,本身就可能存在偏差。女权主义内部存在多元的流派和观点,其社会影响也因时因地而异。 [1][2] 将其某一阶段的某些表现,直接等同于整体的、终极的「疯狂发展」,并赋予其「加载器」的单一功能,可能忽略了其复杂性和动态演变性。

- 文化互动的复杂博弈:不同文化之间的互动,并非简单的「取代」或「被取代」。融合、冲突、适应、重构,多种可能性并存。伊斯兰文化在法国的存在和发展,同样面临着世俗化、现代化的挑战,以及与法兰西主流文化的漫长博弈。其最终形态,以及对法国社会的影响,远非「黑袍化」可以一言蔽之。

- 数据的解读与语境:参考文献中提及的10%的穆斯林人口比例和20%以上新生儿伊斯兰姓名比例,是需要置于更广阔的人口学、社会学和历史学背景下进行解读的。 [3][4] 例如,这些数据如何统计?不同代际移民的文化认同和宗教实践有何差异?法国的移民政策和社会融合政策如何演变和起作用? [5][6] 这些都是在得出结论前必须审慎考察的因素。

尽管如此,参考文献所抛出的议题,其价值不在于结论的绝对正确性,而在于它以一种极端的方式,揭示了现代西方社会在身份认同、文化多元性、社会变迁以及未来走向等问题上所面临的深刻焦虑和潜在危机。它像一声警钟,提醒人们关注那些在日常喧嚣中可能被忽视的深层结构性变化。

结语:未尽的思辨与开放的未来

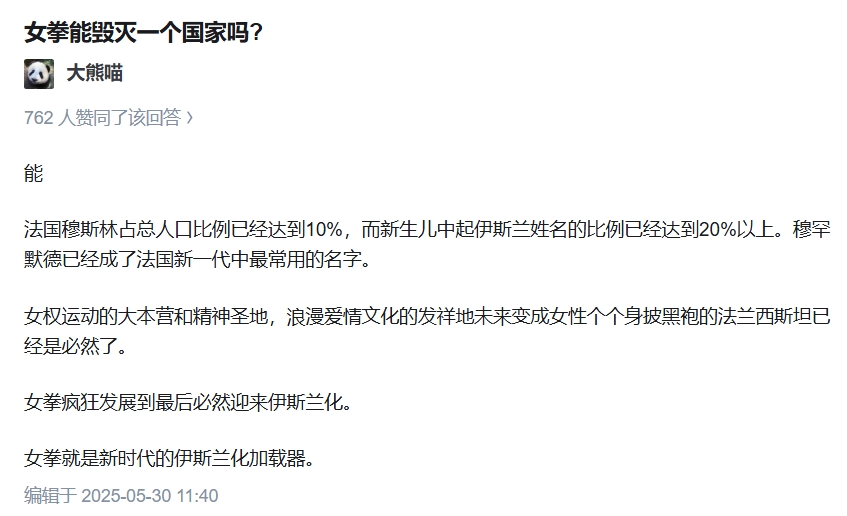

「女拳能毁灭一个国家吗?」参考文献以一个斩钉截铁的「能」字开篇,并以法国为例,构建了一个从女权思潮的「疯狂发展」到国家「伊斯兰化」的逻辑链条。这与其说是一个经过严谨科学论证的结论,不如说是一个基于特定观察和忧虑的「思想实验」和「未来预警」。

它挑战了我们对社会发展线性进步的乐观想象,也迫使我们正视文化、信仰、人口结构等「硬核」因素在塑造国家民族命运时的巨大力量。法兰西的未来,乃至更广泛意义上西方文明的走向,是否真的已经踏上了一条由「女权加载器」铺设的、通往「伊斯兰化」的单行道?

或许,历史的演进远比任何单一的理论模型更为复杂和吊诡。但这种大胆的、甚至略显粗暴的断言,却也如同黑夜中的一道闪电,照亮了某些被主流叙事所遮蔽的角落,引发我们对一些根本性问题的重新思考。

未来并非被预设的程序,每一个社会都有其独特的应对机制和演化路径。然而,忽视那些潜藏在社会肌体深处的结构性张力,无疑是危险的。这场关于法兰西、女权与伊斯兰化的思辨,或许才刚刚开始。而真正的答案,只能由时间来最终揭晓。

推测性参考文献列表(基于主题相关性构建):

- Caldwell, C. (2009). ✅Reflections on the Revolution In Europe: Immigration, Islam, and the West. Doubleday.

- Murray, D. (2017). ✅The Strange Death of Europe: Immigration, Identity, Islam. Bloomsbury Continuum.

- Houellebecq, M. (2015). ✅Submission. Farrar, Straus and Giroux. (小说,探讨了法国在未来伊斯兰化的可能性)

- Huntington, S. P. (1996). ✅The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Simon & Schuster.

- Kepel, G. (2012). ✅Quatre-vingt-treize. Gallimard. (探讨法国社会与伊斯兰教关系)

Learn more: