在社会权力的舞台上,性别议题如同一出未完待续的大戏,时而激昂,时而低回。知乎文章《JD阳历事件启示录,细数女权必将失败的原因》(作者:叨哥研究室)中一段发人深省的论述,点燃了对当代女权运动困境的热议。

我们将用风趣的笔触、形象的比喻,为普通读者揭开性别与权力的复杂面纱。

🎭 「三个女人一台戏」:刻板印象还是经验总结?

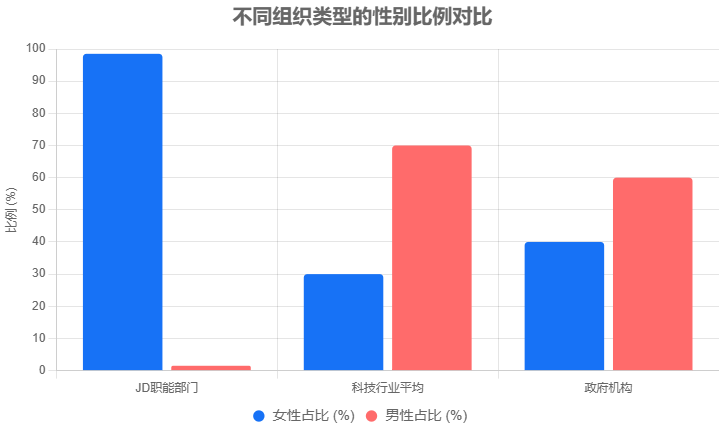

「三个女人一台戏」——这句中国老话听起来像是对女性的揶揄,却在JD阳历事件中被赋予了新的解读。作者认为,这不仅是一句俏皮话,更是对「女性天性」的经验总结。当JD的职能部门以98.5%的女性占比成为「全女办公室」的试验场时,一系列公关失误——从杨笠代言的翻车到「小学水平」的撤稿函——似乎印证了这一说法。如下图所示,JD的性别比例引发了广泛争议:

注解:网传JD职能部门男女比例为1:65,女性占比高达98.5%。尽管数据真实性待考,但它折射出企业性别结构失衡可能带来的管理风险。

作者犀利指出,强行将大量女性置于权力中枢,若缺乏相应的政治敏感度和组织能力,可能引发「难以想象的后果」。JD事件不仅让企业形象受损,还加深了社会对女性的刻板印象:情绪化、缺乏决断力、热衷内耗。事件后,已有企业开始自查内部女员工比例,这不仅让女权主义者的道路更加坎坷,甚至连普通女性也被卷入偏见的深渊。

这一现象好比一场社会实验:当性别比例极端失衡,权力运行是否还能保持稳定?答案似乎是否定的。但我们不禁要问:是女性天性导致了失败,还是结构性问题被放大为性别偏见?这场「戏」究竟该如何收场?

🧠 弱者思维:女性的隐形枷锁

作者将女权运动的困境归因于一种根深蒂固的「弱者思维」。这种思维如同无形的枷锁,让女性不自觉地将自己定位为弱势群体,从而在精神独立性上显现出天然的软弱。作者举例,女性更倾向于追求稳定的工作,面对人生低谷时,容易萌生「嫁个有钱人」的退路。这种「退路」看似是个人选择,实则削弱了女性的独立人格,使她们难以在权力的丛林中立足。

注解:弱者思维指一种自我认知为弱势的心态,可能源于生理差异或社会规训。它在女性中表现为对稳定性的偏好或对外部依赖的倾向。

反观男性,作者认为他们面对的是「最赤裸的丛林法则」。没有退路的生存压力,催生了男性对「努力」与「奋斗」的执念。他们愿意为变强付出代价,甚至「不惜抛头颅洒热血」。这种执念塑造了男性在过去千年中更高的社会地位与话语权,而这一切,作者认为是「理所应当」的——因为它们是拼出来的。

这种对比如同自然界的生态竞争:雄狮通过搏斗赢得领地,而雌狮更多依赖群体协作。人类社会虽已远离原始丛林,但权力的分配仍遵循类似的逻辑。女性若想改变规则,必须摆脱弱者思维,以「人」的身份而非「女人」的身份参与竞争。如下图所示,邓紫棋以才华与毅力赢得尊重,超越了性别标签:

注解:邓紫棋因音乐成就而非性别被认可,体现了「去性别化」的成功路径。她的案例为女权运动提供了启示:个人卓越是打破偏见的关键。

⚔️ 丛林法则:权力的游戏与性别博弈

作者将社会运行的底层逻辑概括为「丛林法则」:只有强者才能制定规则,弱者注定被宰割。在过去的历史长河中,男性凭借身体素质、暴力手段和政治能力,占据了权力巅峰。女性在这些领域存在天然劣势,这被认为是女权运动失败的深层原因。

注解:丛林法则指弱肉强食的竞争逻辑,源于达尔文的自然选择理论。在社会学中,它常用来解释权力分配的不平等。

然而,劣势并非不可逾越。作者提出,女性若能与男性同台竞技,甚至表现更优,便可成为事实上的强者,进而影响甚至制定规则。这种转变需要女性放弃「祈求权利」的姿态,转而以创造社会价值的姿态站上舞台。JD事件恰恰暴露了女性在政治敏感度上的缺失:选择杨笠作为代言人,忽视其争议性,反映了决策团队对社会脉搏的误判。

如下图所示,杨笠的舆论风波揭示了性别议题的敏感性:

注解:杨笠以「辱男」段子走红,但其代言引发反弹,凸显了公众对性别对立的疲惫。她的案例警示女权运动需谨慎选择代言人。

作者进一步指出,女性的「弱者思维」不仅是个体选择问题,还与社会规训密切相关。例如,文化中对女性的期待往往是温柔、顺从,而非竞争、决断。这种规训内化为女性对稳定的偏好和对婚姻的依赖,使她们在权力博弈中处于不利地位。

🎯 女权的困局:战略与组织的双重缺失

女权运动的失败,作者归结为五个方面的缺陷:战略目标不清、指导思想混乱、组织形式涣散、斗争手段幼稚、政治能力不足。这些问题叠加「弱者思维」,使女权运动难以撼动现有的权利分配规则。

1. 战略目标不清

女权运动的口号「男女平权」听起来振奋人心,却缺乏具体性。作者质问:平哪些权?能否列出清单?目标达成后是否结束?当前是追求平权还是特权?这些问题如同迷雾,模糊了运动的方向。相比之下,历史上的女权运动有明确诉求:第一波争取投票权,第二波聚焦职场平等。当代女权却陷入「全都要」的误区,导致资源分散,成效有限。

2. 组织形式涣散

女权运动内部派别林立,缺乏统一领导。作者回顾了1995年第四次世界妇女大会的辉煌,那时全国妇联是运动的主心骨。如今,女权运动却分裂为极端派、理性派和传统派,甚至连名称都从「女权主义」变为「女拳」再到「女性主义」。如下图所示,内部混乱让杨笠这样的投机者成为代言人,损害了运动的公信力:

3. 斗争手段幼稚

女权运动过度依赖舆论,缺乏实质行动。作者讽刺道,女权群体「动动嘴皮子」,用感性对抗理性、用习俗对抗法律、用「魔法攻击」回避逻辑。如下图所示,舆论虽能放大声音,却也如双刃剑,反噬自身:

4. 政治能力不足

女权运动带有政治属性,却缺乏匹配的政治能力。JD事件中,女性主导的团队在代言人选择上失误,反映了政治敏感度的缺失。这种不足被放大为「三个女人一台戏」的刻板印象,进一步阻碍了女性的权力之路。

5. 弱者思维的桎梏

弱者思维让女性难以摆脱依赖心态,限制了她们在权力博弈中的竞争力。作者认为,只有以「人」的身份追求卓越,女权运动才能找到出路。

🌟 女权的终极愿景:让性别不再是标签

文章最后,作者以邓紫棋的经历为引,提出了女权运动的终极目标——让世界不再有女性主义。当一个女性因成就而非性别被尊重时,女权运动的使命才算完成。邓紫棋的成功并非因为她是女性,而是因为她的才华与毅力。这种「去性别化」的路径,为女权运动指明了方向。

要实现这一愿景,女权运动需在以下方面破局:

- 明确战略目标:聚焦具体诉求,如消除职场生育歧视,而非泛泛的「平权」。

- 整合组织架构:培养理性意见领袖,弥合内部派别分歧。

- 优化斗争手段:结合舆论与实际行动,如推动立法或与机构合作。

- 超越弱者思维:以「人」的身份追求卓越,突破性别桎梏。

📊 数据洞察:性别比例与权力效能

为深入分析性别比例对权力运行的影响,我们设计了以下图表,比较不同组织的性别结构:

注解:图表基于JD事件描述(98.5%女性)与假设性行业数据。研究表明,性别多元化的团队在决策效能上更优,而极端失衡可能导致视角单一。

图表揭示,JD的性别比例远超行业平均水平,可能导致决策偏见。性别多元化的组织在创新与危机应对上表现更佳,提示女权运动需关注结构平衡而非单一性别主导。

🚀 结语:从困局到新生

JD阳历事件如同一面镜子,映照出女权运动的战略迷失、组织涣散与思维局限。但困局并非绝境,而是新生前的阵痛。作者的洞见虽尖锐,却也为女权运动提供了破局的方案:明确目标、整合力量、优化手段、超越性别。只有当女性以「人」的身份站上权力舞台,性别才会从标签变为点缀。

女权运动的未来不应是性别对立的零和博弈,而是一场关于人性尊严的共同探索。正如《自然》杂志常揭示的,科学的进步源于试错与迭代,女权运动亦然。让我们在权力的迷雾中寻找方向,让每个个体都能在公平的舞台上绽放光芒。

📚 参考文献

- 叨哥研究室. (2024). JD阳历事件启示录,细数女权必将失败的原因. 知乎专栏. https://zhuanlan.zhihu.com/p/4343615388

- Beauvoir, S. (1949). ✅The Second Sex. Vintage Books.

- Friedan, B. (1963). ✅The Feminine Mystique. W. W. Norton & Company.✅

- hooks, b. (2000). Feminism is for Everybody: Passionate Politics. South End Press.

- McKinsey & Company. (2020). Diversity Wins: How Inclusion Matters. https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/diversity-wins-how-inclusion-matters