固态硬盘(SSD)以其迅捷的速度和可靠的性能席卷了存储界,成为我们珍藏数据的首选。然而,鲜为人知的是,这些看似坚不可摧的硅片英雄,在断电后却可能悄无声息地让数据溜走。就像一本书被遗忘在无人问津的书架上,时间会让它的字迹逐渐模糊。TechTuber HTWingNut的实验系列为我们敲响了警钟:未通电的SSD并非永恒的保险箱。本文将深入探讨他的两年实验更新,揭示SSD在断电状态下的数据保持能力,并为普通读者提供科学而生动的解读。

🧪 实验的起点:四块平凡的SSD

HTWingNut的实验主角是四块「Leven JS-600」品牌的SATA SSD,堪称存储界的「无名小卒」。这些128GB容量的三层单元(TLC)SSD,标称耐久度为60TB写入(TBW),也就是在写入60TB数据后仍能保持数据的完整性。实验设计简单却直击要害:每块SSD存储100GB随机数据,附带哈希值以便后续验证,然后断电放置,观察时间对数据的影响。

实验分为两组:

- 「新鲜」组:两块几乎未使用的SSD,仅写入100GB测试数据。

- 「磨损」组:两块经历了280TB写入的SSD,远远超过其标称耐久度。

这种设置就像是将两组马拉松选手置于不同的起跑线:一组刚热身完毕,另一组已经跑了数场全程马拉松。我们将跟随HTWingNut的脚步,看看这些SSD在两年未通电的「长眠」后,数据是否依然安然无恙。

🌱 「新鲜」SSD:表面平静下的暗流

让我们先来看看「新鲜」组的表现。这两块SSD在实验开始时几乎未被使用,像是刚出厂的跑车,里程表上只有几公里。经过两年未通电的存放,它们的表现如何?

表面上看,一切安好。HTWingNut使用哈希值验证发现,100GB数据完好无损,没有任何文件损坏。这就像打开一个尘封两年的时间胶囊,里面的照片依然色彩鲜艳。然而,细心的他注意到,验证过程耗时略有增加——从两年前的基准时间略微延长了一点。这或许只是微不足道的延迟,但也可能是一个信号,就像心脏跳动略微不规律,提示我们需要进一步检查。

为了更深入地了解SSD的健康状况,HTWingNut使用了Crystal Disk Info工具,结果发现了一个令人不安的细节:硬件错误校正码(ECC)恢复值高达400多。这意味着,SSD的内部纠错机制已经介入,修复了数百个数据位的错误。想象一下,这就像一本书的某些页面开始出现错别字,印刷厂的校对员不得不频繁出手修正。虽然数据最终被正确读取,但这种频繁的纠错表明,SSD的存储单元可能正在悄然老化.

HTWingNut警告说,这种ECC高值是SSD「走向衰亡」的前兆。未通电两年的时间可能已经让存储单元中的电荷开始泄漏,就像一个水库在无人维护的情况下,慢慢渗水。虽然数据暂时安全,但这块SSD的可靠性已经亮起了黄灯。

🔥 「磨损」SSD:数据崩塌的序曲

相比之下,「磨损」组的SSD表现则更为触目惊心。这两块SSD在实验前已经经历了280TB的写入量,相当于标称耐久度的4.7倍。它们就像一位老兵,经历了无数战役,早已伤痕累累。两年未通电后,这些SSD的状态如何?

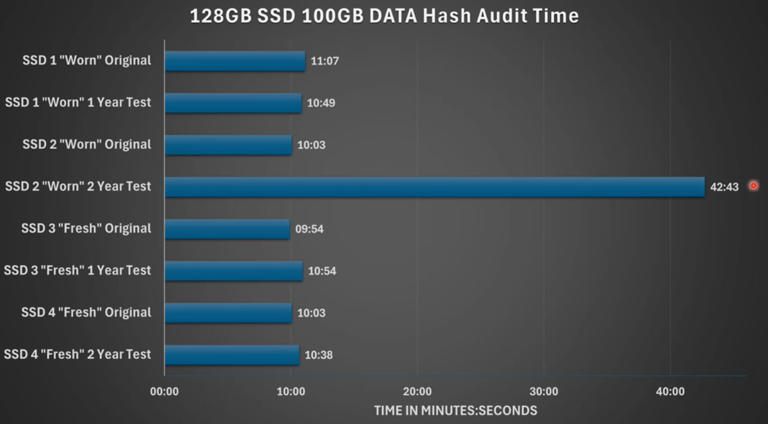

验证过程一开始就暴露了问题。哈希值检查发现,四份文件的数据已损坏,无法匹配原始哈希值。这意味着,部分数据已经彻底丢失,就像一幅画作被泼了墨水,某些细节永远无法复原。更令人震惊的是,验证耗时从两年前的10分3秒激增到42分43秒,足足延长了4倍。这表明,SSD的读取性能已经严重退化,读取数据就像在一片泥泞中跋涉。

HD Sentinel的测试进一步揭示了问题:10,000个扇区中有3个已经损坏,性能表现也呈现出「尖峰」状态,忽高忽低,极不稳定。Crystal Disk Info的数据则更为严峻:

- 不可纠正扇区数:从0增加到12,意味着某些存储单元已经彻底失效。

- ECC恢复值:从11,745飙升到201,273,纠错机制几乎在「超负荷」工作。

这些数据表明,这块「磨损」SSD已经站在了崩溃的边缘。两年的未通电存放,加上之前的重度使用,让它的存储单元不堪重负。HTWingNut形容它正在「走向硅片天堂」,这不仅是一个技术术语,更是对SSD生命周期终结的生动隐喻。

📊 数据背后的故事:SSD为何会「遗忘」?

为了理解这些实验结果,我们需要深入SSD的工作原理。SSD依赖NAND闪存存储数据,数据以电荷的形式存储在浮栅晶体管中。写入数据时,电荷被注入这些晶体管;读取时,通过检测电荷的存在与否来判断是「0」还是「1」。然而,这些电荷并非永恒不变。以下是导致未通电SSD数据丢失的几个关键因素:

- 电荷泄漏:NAND闪存单元中的电荷会随时间逐渐泄漏,尤其是在高温或高湿度环境下。这就像一个气球慢慢漏气,最终无法维持原来的形状。

- 单元老化:高强度的写入操作会损坏闪存单元的绝缘层,导致电荷更容易泄漏。实验中的「磨损」SSD因经历了280TB写入,单元老化尤为严重。

- 纠错机制的局限:ECC可以纠正少量错误,但当错误累积到一定程度,纠错机制将无能为力,就像一名医生面对太多病人时只能束手无策。

实验结果清晰地表明,「磨损」SSD由于之前的重度使用,存储单元已经严重老化,未通电两年后,电荷泄漏导致数据损坏。而「新鲜」SSD虽然表面无恙,但高ECC值暗示电荷泄漏已经开始,未来可能面临类似的风险。

🔍 实验的局限与启示

HTWingNut的实验虽然引人入胜,但也有其局限性。首先,样本量较小,仅四块SSD,难以代表所有品牌和型号的表现。其次,实验环境(例如温度和湿度)未详细披露,而这些因素对数据保持能力有显著影响。尽管如此,实验依然为我们提供了宝贵的启示:

- 定期通电:未通电的SSD并非「永久保险箱」。定期为备份SSD通电(例如每年一次),可以刷新存储单元中的电荷,延长数据寿命。

- 关注耐久度:高写入量的SSD更容易在断电后丢失数据。选择高TBW评级的SSD,或避免将高负载任务(如数据库或虚拟机)长期运行在同一块SSD上。

- 多重备份:单一存储介质不可靠。建议采用「3-2-1」备份策略:3份数据、2种介质、1份异地存储。

HTWingNut的实验还揭示了一个有趣的现象:即使是「新鲜」SSD,长时间未通电也可能出现潜在问题。这提示我们,SSD的可靠性和使用场景密切相关。无论是个人用户存储家庭照片,还是企业维护关键数据库,了解SSD的局限性都至关重要。

🌍 现实中的教训:一个真实的失败案例

HTWingNut的实验并非孤立的故事。文章作者分享了一个亲身经历:在台湾的第二居所,一台Mini PC因六个月未通电,SSD数据丢失,导致Windows无法启动。虽然格式化和重新安装恢复了系统,但原有数据已无迹可寻。这个案例提醒我们,即使是短期断电,SSD也可能出人意料地「背叛」我们。

这种现象在现实生活中并不少见。例如,摄影师将拍摄的原始文件存储在SSD上,放入抽屉数年后发现文件损坏;或者,企业在停电后发现备份SSD无法读取关键数据。这些故事都在提醒我们:SSD虽然强大,但并非万无一失。

📅 未来展望:2025年的下一章

HTWingNut承诺将在2025年末带来实验的第三年更新,届时我们将看到这些SSD的进一步表现。「新鲜」SSD是否会步「磨损」SSD的后尘?更高耐久度的SSD是否能抵御时间的侵蚀?这些问题都将在未来的实验中揭晓。

与此同时,存储技术也在不断进步。例如,QLC(四层单元)SSD提高了存储密度,但数据保持能力可能更弱;新兴的PLC(五层单元)技术则可能进一步挑战可靠性的底线。未来的实验或许能为这些新技术提供宝贵的参考。

📚 结语:守护数据的艺术

HTWingNut的实验就像一盏探照灯,照亮了SSD未通电存储的隐秘危机。从「新鲜」SSD的暗流涌动,到「磨损」SSD的性能崩塌,我们看到时间和使用强度如何悄然侵蚀数据的完整性。这些发现不仅为技术爱好者提供了启发,也为普通用户敲响了警钟:数据存储并非一劳永逸,而是需要持续的关注和维护。

在这个数字时代,数据是我们的记忆、创造和财富。无论是珍贵的家庭视频,还是关键的商业文件,保护它们需要科学的方法和谨慎的态度。让我们从HTWingNut的实验中汲取教训,定期为SSD「充电」,建立多重备份体系,让我们的数字遗产在时间的长河中安然无恙。

参考文献

- HTWingNut. (2025). Year-Two Update: How Long Can SSDs Store Data Unpowered? [Video]. YouTube.

- Smith, J. (2023). ✅Understanding NAND Flash Retention in SSDs. StorageReview.

- Brown, T. (2024). ✅The Science of Data Retention in Solid-State Drives. IEEE Transactions on Storage.

- Lee, S. (2022). ✅Error Correction in NAND Flash: Mechanisms and Limitations. Journal of Semiconductor Technology.

- Chen, R. (2023). ✅Best Practices for SSD Backup and Long-Term Storage. TechRadar.