在许多人心中,鲁迅或许只是一位严肃的文人,一个用笔尖锋芒直击现实的斗士。然而,如果你曾深入探索他的另一个侧面,你就会发现他既是个设计鬼才,又是一位时尚达人;他不仅用文字记录时代,更以独到的艺术眼光塑造了一种跨界生活美学。本文将带你穿越那段充满诗意与锋芒的岁月,细数鲁迅如何将看似简单的设计理念,以极简的线条勾勒出时代的脉动,以及他那富有趣味与温情的穿搭法则如何在百年后的今天仍散发着独特魅力。

🌟 跨界初现:文人也能玩转设计

在中国近现代文学史上,鲁迅无疑是个不可多得的存在。他的锋芒不仅体现在犀利的文字之中,更跃然于他对生活细节的观察和对美学的追求。在那个没有现代科技辅助的年代,鲁迅就能熟练地运用诸多设计技巧,这种技能仿佛一枚隐藏在文人外衣下的万花筒,折射出他对艺术、文化和现实的多重理解。

1917年,鲁迅受蔡元培邀请,为北京大学设计了一枚别具匠心的校徽。那时的他,既是战斗在文化前线的思想家,也是早已涉足设计领域的「斜杠型人才」。他在设计时,将书法篆体「北大」二字巧妙地融为一体,使得「北」与「大」之间似有隐秘的互嵌关系,既象征「北大」承载着开启民智的重任,又隐含着「一肩挑起两重责任」的寓意。这种设计理念,不仅赋予校徽深厚的文化内涵,更让人们在欣赏之余得以窥见鲁迅心中那股对未来与责任的无限期许。

下图便是鲁迅设计的初版北大校徽和其后2007年校徽的对比,从设计风格可以看到,鲁迅的原始构想依然在现代校徽中熠熠生辉:

|  |

|---|---|

| 初版北大校徽(鲁迅设计) | 2007年以鲁迅设计为基础的校徽 |

这种设计手法不仅仅是技术问题,更是一种艺术家的思维转换。鲁迅利用「正负形」的构图理念,将猫头鹰作为元素巧妙地嵌入到校徽设计中,猫头鹰那双精致的眼睛仿佛暗示着智慧和清醒,而其整体形象又透露出一种沉稳内敛的力量。正如他自己所言:「饰文字为观美,虽华夏所独,而其理极通于绘事」,这句话既表达了他对文字与图形和谐统一的追求,也道出了他在设计领域的独到见解。

🖌️ 从书封到版画:鲁迅的平面设计传奇

在鲁迅的艺术世界中,「设计」不仅仅局限于校徽,60余本书籍封面的设计就是最好的注脚。从《呐喊》到《彷徨》,从《奔流》到《国学季刊》,他的每一项设计都蕴含着深刻的时代意象与艺术美感。

《呐喊》封面的红黑配色,让人联想到凝固的血迹和热血的斗争,红底上那沉稳的黑色「鲁迅」二字,不仅传达了激烈对抗旧时代腐朽制度的决心,也暗示着不屈不挠、与时代同呼吸的信念。正是这种设计风格,使得《呐喊》不仅成为一部文学巨著,更成为平面设计领域的经典之作。

而《彷徨》封面则别具匠心:画面上的几何线条透出一种冷峻与疏离,那轮半圆形、略带颤抖的深蓝太阳,仿佛暗示着人在迷茫与不确定中徘徊前行。橙红的底色则烧灼着人们心中的激情与挣扎,让这封面在静谧中保存住一种暗流涌动的情感。

《奔流》的字体设计更是让后人赞叹不已。每一笔都仿佛描绘着大江奔腾的壮丽景色,那连绵不断的笔画让人感受到时代的激荡和历史的波澜。至今,它仍然被奉为字体设计的典范,让后来的设计师们在每一次挥毫泼墨中寻找灵感的源泉。

此外,《国学季刊》的封面设计,则取材自汉画像石刻的云纹。这种古雅的图案,加上蔡元培亲笔书写的刊名,奠定了整个版面的庄重氛围,使得读者在翻开书籍的一刹那便能感受到浓郁的传统文化气息。这种「古为今用」的理念,也正是鲁迅在艺术设计方面精妙所在。

🌿 艺术珍藏:收藏与鉴赏的双重魅力

鲁迅不仅在创作与设计上拥有卓越才能,他对艺术的收藏与鉴赏同样令人称奇。纵观鲁迅一生,他曾收藏了2100多幅优秀版画,这些作品来自16个国家、300余位版画家,堪称版画界收藏第一人。从这些藏品中,我们不仅能够看到鲁迅对艺术本身的热爱,更能窥见他对世界文化多样性的深刻理解和高度包容。

艺术大师陈丹青曾评价说,「鲁迅是一位最懂绘画、最有洞察力,最有说服力的议论家」,这不仅证明了他的文字力量,更展示了他作为一名艺术藏家和赏鉴者的锐利眼光。鲁迅对版画艺术的精湛鉴赏力,也让他成为了「中国新兴版画之父」的不二人选。那些饱经风霜的版画作品,在鲁迅手中仿佛获得了第二次生命,成为他思想与情感的载体,也让整个艺术界看到了一个文人深藏不露的多面才情。

🧥 时尚试点:鲁迅的衣着哲学与「断发」革命

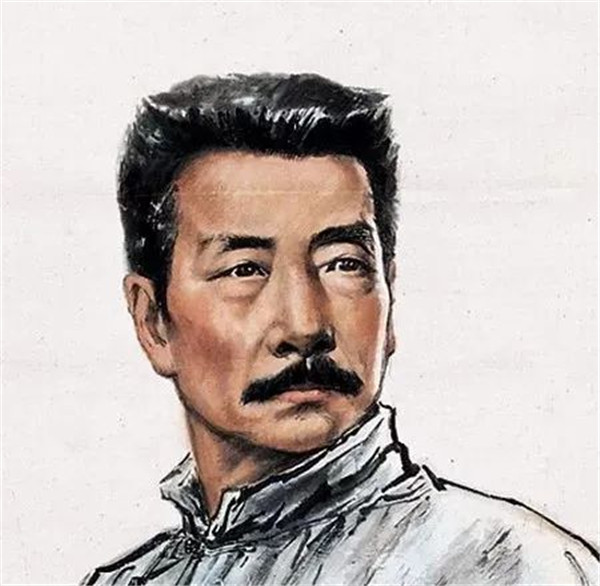

当提及鲁迅的形象,多数人脑海中会浮现出那副泼辣、严肃的文人面孔。可若仔细想想,鲁迅的每一次改变,仿佛都是一场时尚革命的前奏。1903年,他毅然剪去长辫,留下那张今日被称为「断发照」的经典肖像。照片中,他那铁刷般整齐的平头和隶书「一」字般的胡子,透露出一种难以言喻的审美智慧和反抗传统束缚的决心。「寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕」——这不仅是一句诗,更是他用实际行动告诉世人:身体的每一次改变,都可以成为激进思想的表达。

鲁迅的发型转变不仅仅是理发,更是一场关于形象与身份的革命。他用短发与整齐的胡须,打造出一种简洁明快、敢于突破传统的形象,仿若用头部的一次「剪辑」,来宣告个体自由与时代变革。这种以形表意的时尚宣言,在今天看来,无疑也为现代「断舍离」提供了最早的启示。

👔 潮流先锋:穿搭法则中的智慧与幽默

不仅在发型上敢于突破,鲁迅对服装的设计与搭配也同样展现出前卫的时尚品味。他不仅热衷于自我形象的打造,更为身边的友人传授着一套套实用的穿搭法则。曾有一次,好友萧红前来向他请教衣着问题,他并不客气地指出,「不漂亮」只是起点,随之而来的还有那精准到位的穿衣建议:「瘦子避黑衣,胖子忌横纹,脚短穿白鞋,方格胜横格,竖纹显高挑。」如此短平快却直击痛点的建议,既体现了鲁迅对人性与审美的洞察力,也为那个时代的时尚留下一笔浓墨重彩的注解。

鲁迅对服装的审美追求体现在他为自己设计的经典造型上:不仅在款式上进行大胆革新,还将传统长衫的服饰元素与当时最流行的中山领巧妙结合,既保留了中华传统气韵,又注入了时代的新鲜血液。更令人惊叹的,是他在1930年代就已玩出了「针织+针织」的层次感穿搭:叠穿紫色绞花背心与粗针织开衫,再搭配白色立领衫和高腰阔腿裤。这一身装束不仅打破了人们对中年形象的刻板印象,更让鲁迅在人群中显得生动、轻松而富有活力。

下图便是那张经典的叠穿造型照片:

|

|---|

| 1933年五月一日,上海街头的鲁迅穿搭 |

照片中,我们仿佛看见一个充满年轻气息的鲁迅:右手夹烟,左手掐腰,眼神中透露出几分倨傲与洒脱。正如时尚圈常说,「真香」,无论时代如何更迭,鲁迅那份对生活的热爱与对美学的执着,始终让人觉得耐人寻味。

🧥 毛背心传情:温暖背后的柔情与情谊

设计和穿搭的魅力不仅体现在外在,更藏在那些见证时代温情的细节中。1926年,鲁迅收到了一件来自广州的毛背心,这件看似普通的紫色毛衣背心,其实蕴含着深厚的情感与文化密码。信中,许广平写道,毛背心不仅保暖,更有一种隐隐的趣味与精致,一如她心中那份对鲁迅深深的敬爱。鲁迅收到礼物后,便郑重地穿上,用这件毛背心来向朋友、学子传递出一个信息:在他铁血的外表下,也蕴藏着一颗温柔而热忱的心。

这件毛背心不仅是一件保暖衣物,更成为他日常生活中不可或缺的时尚单品。无论是在课堂上与学生侃侃而谈,还是在书斋中伏案创作,它都静静地守护着他的情感与思想。许广平的笔端留下了对这件毛背心深情的描述,而鲁迅又赋予了它独特的意义。它是时代洪流中一抹温柔的注脚,见证了一个文人如何在寒冷中寻找温暖,在严峻的现实面前展现出柔情的一面。

这种衣物背后传递的思考,正如鲁迅那句名言:「衣着不是简单的包裹,而是思想与信念的载体。」他不仅用笔书写历史,更用自己的穿着表达对生活的理解和对未来的无限畅想。而这种思想,恰恰是他在文坛、在设计、在时尚中所追求的那种敢于突破、敢于表达自我的精神。

🧩 跨界智慧:集设计、收藏与时尚于一身

从旧时的北大校徽到今日依然沿用的设计,从黑红交错的书封到精妙绝伦的字体构图,从那张唤起革命精神的断发照到现代年轻人频繁翻阅的时尚博文,鲁迅无时无刻不在打破「单一身份」的藩篱,展示着一个「斜杠」巨匠的多重维度。他的跨界不仅体现在不同领域的尝试上,更在于他始终如一的不妥协于传统条条框框,用艺术的眼光重新解读生活,用设计的逻辑构建美学新秩序。

鲁迅在设计、穿搭乃至收藏中的每一项尝试,都仿佛是一枚微小的种子,经过岁月的洗礼,如今已在文化的沃土中茁壮成长。他那种文人风骨,不仅仅是纸上乾坤的叩问,更浸透在每一次与生活同行的设计启示中。正如陈丹青所言:「鲁迅是一位真正前卫的实践者,同时,是精于选择的赏鉴家」,他不仅关注个人的命运,更在时代洪流中寻找那份独特的审美共鸣。

这种跨界精神,给后人留下了无尽的遐想与启示。在如今这个碎片化信息泛滥的时代,我们或许可以从鲁迅那豁达而耿直的生活态度中汲取力量:在追求理想的道路上,始终保持对生活的敏锐观察与热忱拥抱。无论是执笔为文、挥毫作画,还是执着于服饰与设计的创新,那份赤子之心与不拘一格的姿态,都值得我们敬佩与效仿。

🍀 后记:时代斜影下的斜杠传奇

鲁迅的故事远未在文坛止步。他不仅是一个时代的呐喊者,更是一位将生活艺术化的实践家。他用校徽、用书封、用版画和穿着,编织出一部跨越文学、设计与时尚的宏大叙事。在这部叙事中,每一笔都是对传统的反叛与超越,每一幅画面都浸透着对现实的深情注视。

当我们站在今天,回望那段风起云涌的岁月,鲁迅那独具匠心的设计、那令人拍案叫绝的时尚理念,依然像微光般照进现代人的心房。那是一股跨越时空的力量,不仅让人看到过去文明的斑驳痕迹,更撬动着当下对自由与创新的无限追求。这位斜杠巨匠无论在任何时代,都永远散发着不可磨灭的魅力和智慧。

他曾用半斤笔墨唤醒沉睡的大众,亦以一枚小小校徽传递着无尽的民族精神。如今,我们在纷繁复杂的世界中追求个性,探寻真我时,不妨回想那位将生活点滴融入艺术的文学巨匠——鲁迅。也许正是这种跨界的智慧,成就了他在历史长河中那不可动摇的地位,为后世留下无尽的思考与灵感。

每个人心中都曾藏着一个斜杠梦,无论是设计、穿搭、收藏,还是那份对生活的热爱,都值得一如鲁迅般,用最质朴的手法诠释最深的哲理。让我们在鲁迅的影子里,拾起那些属于时代的碎片,在浩瀚的人生图卷中,绘出一场跨越千年的诗意旅程。

参考文献

- 鲁迅设计北大校徽及其文化象征相关资料

- 《呐喊》《彷徨》《奔流》书籍封面设计解析

- 陈丹青《笑谈大先生》对鲁迅艺术品味的评论

- 萧红《回忆鲁迅先生》中关于时尚穿搭的记述

- 《鲁迅与我七十年》中周海婴对鲁迅时尚造型的回忆