🧬 吕不韦的「粒子物理预言」?

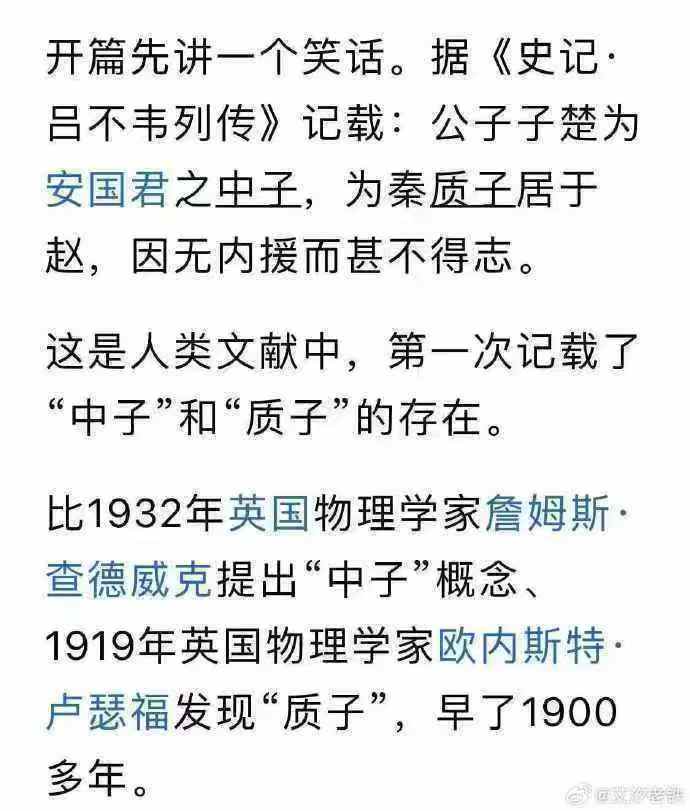

《史记·吕不韦列传》里,公子子楚被描述为「中子」和「质子」,简直是历史文献中的一次「神级谐音梗」。原文里,「中子」指的是安国君的中间儿子,「质子」则是被送往赵国作为人质的公子子楚。这俩词在古代纯属政治术语,但在现代物理学里,「中子」和「质子」可是原子核的基石!中子不带电,质子带正电,俩兄弟一起撑起了原子核的「江山」。这不就像子楚在赵国「不得志」却最终逆袭,成了秦始皇他爹的传奇人生吗?😄

玩笑归玩笑,这个彩蛋的妙处在于,它让我们意识到古人无意中用词的「前瞻性」。司马迁写《史记》时,压根儿不知道2000多年后,科学家会在实验室里发现这些微观粒子。可这巧合背后,是不是也藏着人类对「基本构成」的朴素思考?古人用「子」来指代人或地位,现代科学家用「子」来命名基本粒子(像电子、质子),这不就是一种跨越时空的「语言共鸣」吗?

🌌 《史记》里的「宇宙大爆炸」预言?

既然聊到了粒子物理,咱们再往《史记》里挖深一点,看看有没有其他「科学彩蛋」。翻翻《史记·天官书》,司马迁记录了天文现象,提到「星陨如雨」「日月薄蚀」。这些描述在古代是占星术的一部分,但用现代科学的眼光看,星陨不就是流星雨吗?甚至可以说,司马迁无意中记录了宇宙中小行星或彗星碎片与地球大气摩擦的物理过程!

更有趣的是,《史记·历书》中提到「天地初生,混沌未分」,这不有点像现代宇宙学里的大爆炸理论(Big Bang Theory)?大爆炸理论认为,宇宙起源于约138亿年前的一个高温高密状态,随后空间、时间、物质开始膨胀分化。古人说的「混沌未分」,虽然是哲学化的描述,但那股「从无到有」的气势,跟大爆炸的科学图景还真有几分神似。你说,司马迁是不是偷偷穿越到NASA偷听了一波宇宙学讲座?😜

⚡ 「阴阳」与电荷的奇妙对仗

再来个彩蛋!中国古代的阴阳学说,贯穿了《史记》描述的哲学和天文背景。比如《史记·淮南衡山列传》提到「阴阳调和,天地乃生」,这套理论认为宇宙万物由阴阳两种对立统一的力驱动。现代物理学里,电荷也有正负两种,像质子的正电荷和电子的负电荷,彼此吸引又相互制约,构成了原子结构的稳定。

这俩概念一对比,简直是「科学与哲学的隔空握手」!阴阳不就是古人对自然界对立统一规律的直觉总结吗?而电荷的正负平衡,则是现代科学对微观世界运行机制的精确描述。谁能想到,2000多年前的「阴阳」哲学,竟然能和电磁力场理论来一场「跨界对谈」?

🧪 从「五行」到化学元素的猜想

继续翻《史记》,《史记·五帝本纪》里提到了「五行」学说——金、木、水、火、土。古人认为这是构成世界的基本元素,彼此相生相克。乍一看,这跟现代化学的元素周期表差了十万八千里,但细想一下,五行不也是古人对物质分类的早期尝试吗?

现代化学告诉我们,元素周期表里有118种已知元素,从氢到铀,每种元素都有独特的原子序数。而五行学说虽然简单,却隐含了「物质多样性」的直觉。比如,「火」可以对应能量释放(像化学反应中的氧化),而「水」则让人联想到液态物质的流动特性。司马迁记录五行时,肯定没想过元素周期表,但他描述的「相生相克」,不也有点像化学反应中物质转化的动态平衡吗?😄

🔬 彩蛋背后的科学精神

挖掘到这儿,你可能发现了,这些《史记》里的「科学彩蛋」虽然大多是后人附会的巧合,但它们反映了人类对世界的好奇心和探索欲。古人用哲学、天文、占卜来解释宇宙,现代科学家用实验、数学、望远镜来破解谜团,方式不同,目标却一样:搞清楚我们身处的这个世界到底是怎么回事。

就像「中子」和「质子」的梗,吕不韦和子楚的故事提醒我们,历史人物的起伏命运,就像原子核里粒子的相互作用,充满了偶然与必然。而《史记》里的天文、哲学描述,则让我们看到,人类对宇宙的思考,从2000多年前的竹简,到如今的粒子加速器,从未停下脚步。

🚀 下一个彩蛋在哪儿?

这场《史记》里的科学彩蛋之旅,暂时告一段落。不过,历史文献里还有无数宝藏等着我们挖掘!比如,《周礼》里的「天地之数」会不会藏着数学公式的雏形?😄